|

|

|

|

| |

最初に木橋の話を小野寺さんから聞いたのは確か2003年の終わりの頃で今からもう4年も前になります。木造の小さい橋をやるんだけどちょっと見てくれない、程度の話が最初で、僕も、まぁ多少のお役に立てれば、くらいに思っていたのですが、まさかその後4年もかかってこんな大層なものになるとは。 |

| |

|

| |

|

| |

□ 油津という場所 |

| |

|

| |

最初の打ち合わせのとき、日南市の油津という土地の面白さを小野寺さんは熱っぽく語ってくれました。歴史、堀川運河、チョロ船、堀川橋、花峯橋、油津港、往年のマグロ漁、護岸に埋もれた石垣、飫肥杉、弁甲材・・・。それを聞くとこれから造る橋が、単なる通行の役をすれば良いというものではなく、油津の歴史と地域の活性化を担う大きな役割を担うものであるということがよく分かりました。木橋がどうものになるかはまだ分かりませんでしたが、その意義と可能性を最大限に引き出すためには最強の構造設計チームにしようと、東京大学で木造の構造を専門としている腰原幹雄先生を巻き込み、僕の事務所でも大学で木構造を専門にやっていた萩生田秀之君を担当としてスタートさせました。腰原先生はちょうどそのころ日本三大奇橋として有名な山口県岩国の錦帯橋の架け替え事業に関連してその構造調査や強度・振動実験をしていたこともあり、美しい木造アーチ橋である錦帯橋の秘訣やノウハウが何かしら生かせたらという思いもありました。 |

| |

|

| |

このプロジェクト、現地を体感しないことには何も始まらないので我々構造チームも最初に現地を視察したのですが、そこでいくつかの重要な発見がありました。まず実際に現地に行き橋をかける場所でその大きさを描いてみると、まぁ小さいということ。川幅は高々11mですから、そこに橋をかけるといっても現代的な工法でやれば何のことはない、鉄骨の梁やコンクリート板を架ければ極めて単純に経済的にできるし、あえて木橋としても少し大きな集成材を使えば特に難しいものでもありません。ただ周囲の整備もある程度進んでいてこれから先どういう広場になるのかというイメージは十分描けましたので、そこにあるべき橋の姿を色々と想像しました。それから日南市にある古い木橋である花峯橋(橋長26.8m 木造3径間頬杖橋)を視察しました。これは昭和4年に建造された古い木橋で現在でも道路橋として供用しています。ある程度の経年変あり、構造部材も桁自体にはそれほど痛みはないようなのですが、頬杖の水面に近い部分で接合の金物の周りがひどく痛んでいました。飫肥の町並みと飫肥城を見学した際には、城内の巨大な飫肥杉と飫肥城の細緻な石垣の技術に強く惹かれました。 |

| |

|

| |

|

|

|

| 木橋がかかる前の油津堀川運河 |

|

| |

花峯橋 |

|

錦帯橋 |

| |

|

|

|

| |

飫肥城石組み |

|

飫肥杉木材集荷所 |

| |

|

| |

|

| |

□ 油津にしかない橋をつくる |

| |

|

| |

さてこうしておぼろげながらこのプロジェクトの課題が見えてきました。飫肥杉の木造でこの場所−油津にしかない、油津でしかできない橋を作る。言うは易く行うは難しです。今回作るのは橋ですから、いくらオリジナリティーやデザイン性を求められると入っても工学的な合理性を抜きにしては語れないからです。油津でなければできない必然性が必要でした。 |

| |

|

| |

実は今回橋をかけようとする場所はもともと木橋があった場所です。それがどういう姿をしていたかおおよそはわかっていました。このような場合それが文化的・歴史的に価値が高いのであればできるだけそれを復元する方向で考えるのでしょうが、今回に関しては昔の橋を復元するよりはそこにあった木橋の記憶と精神を生かして新しい橋をつくることの方がはるかに意義があると思えました。 |

| |

|

| |

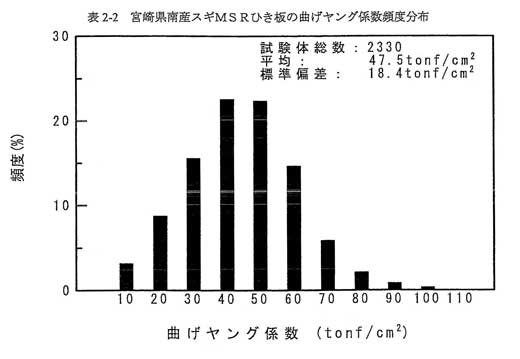

まず小野寺さんと考えたのは飫肥杉をどう使うかでした。宮崎県は杉の生産日本一で、比較的温暖なため成長が早く、生産の点では恵まれているのですが、県産材の構造的な強度はあまり高くはありません。またその中にあって飫肥杉は日向に比べて更に南方に位置するためか構造強度の面では一層不利な木材です。簡単に言えば大変柔らかいのです。一方で樹脂分を多く含んでいるため、水に強い、腐りにくい、曲がりやすい、蟻にも食われにくい、等々の特徴があります。 |

| |

|

| |

|

| |

飫肥杉の強度 |

| |

|

| |

橋の径間長さはもともとあった古い橋台を生かすため12mで、そうすると一番簡単なのは飫肥杉を集成材にして大きな長い桁をつくり一発でかけてしまう構造です。でも誰もそうしようとは思いませんでした。それをしたとたんこのプロジェクトの意味が消失してしまうからです。我々は飫肥の豊富な杉を生かした構造を考えたかったのです。 |

| |

|

| |

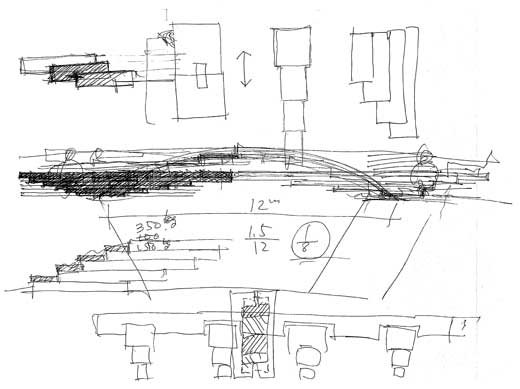

最初に考えた案は中小径木を数多く集めて束ねた構造でした。それは木材資源を有効に使い、構造的に弱い材料でも全体として強度を持たせ、その集積した姿をデザイン的に生かせるのではないかと思ったからです。巨大な建築や数十メートルの橋の構造には本来太い材木が必要です。しかし今ではそういう材木はほとんど枯渇していますし、昔においても太くて長い材木を切り出し製材して架構するのは容易なことではありません。錦帯橋でもたくさんの材木を集めて束ねて曲線を形成しアーチの構造を作っています。ここでは径間がたかだか12mですから橋の構造形式としては複雑にする必要はありません。トラスを組むほどのことではないし、アーチを形作ったところでちんけなものになってしまいます。花峯橋やもともとそこにあった橋の形式でもある方杖形式は木橋に良く用いられる構造ですが、この場所においては漁船の係留等のこともあり、採用できませんでした。支点間に桁を掛け渡す単純桁の形式は一番シンプルですが集成材を使わずに12mを超える桁材を調達するのは困難です。そこで復元される橋台を生かして構造形式としてはそこから桁を跳ね出す構造がシンプルで良いだろうと考えました。小径木を何段にも積み重ね一体にした重量感のある跳ね出し桁の橋です。これは考えとして面白いかなと思っていたのですが、図面で見たり模型を作るとどうも大仰です。もう少し工夫が必要でした。そこである程度の大きさの桁材を束ねた重ね梁を主構造とする案を考えました。 |

| |

|

| |

|

| |

集積した木材 |

| |

|

| |

跳ね出し形式の木橋は古来からある形式です。技術的には跳ね出しの根元の桁の強度を十二分にとることとその根元をしっかりと基礎に緊結することが必須になります。日本三大奇橋の猿橋、あるいは愛本橋(現存しない)はこの例で、跳ね出す支点は渓谷の岸壁の硬い岩をえぐっています。今の時代は跳ね出しの根元を押さえるのにアンカーボルトを使えば基礎に簡単に緊結できます。そうすると橋の構造的な強度はそのアンカーボルトに100%依存することになります。現代木造はボルトや鉄板で接合部を作るのが基本になっていますが、根本的な木材の特性を考えるとこれは必ずしも万能な接合方法ではありません。それは金物の特性が木材のそれと極端に違うため金物を使うが故に起こる欠点も多々あるからです。アンカーボルトを使わないで根元を押さえる方法がないかなと思って考えるうちにふと下から引っ張らなくても上から重いもので押さえつけても良いはずだ、それに地元の飫肥石を使えればと思いつきました。略算をしてみると石が10トンほどあれば十分な押さえになることがわかりました。10トンというと大層に聞こえますが、路面幅に敷き並べれば平均厚さ30センチほどで足りる計算になります。橋の中央は反対に軽くしなければいけないため木造の床になります。すると橋を渡るときに渡り初めは石の床で中央に来ると木床になりまた石の床になるという路面の変化が現れます。これは面白いなということになりました。世の中に石張りの床面はたくさんありますが、これが構造材であるというのは石橋位でしょうし、今回は木造橋あえて言えば木造+石造橋というどこにもない形式です。 |

| |

|

| |

こうなるとだんだん欲が出てきます。せっかくボルトを使わないで橋桁を固定できるとすると橋全体もボルトや金物を使わないでできないか。日本の伝統建築では法隆寺を初めとしてこの考え方の良さが脈々と生き続けています。現代においては工学的な見知から金物を使う接合が原則ですが、様々な工夫と伝統的な技術を生かすことで金物に頼らない建物も作られ、その良さも認識されています。僕自身もいくつかの建物でそのような試みをしていたので、それが木橋でも可能であれば、非常に意義があるものになり、飫肥杉を生かした、ここでしかできない橋ができるだろうと思いました。一方、小野寺さんはこの緑地の全体的な観点から木橋に屋根を掛けることを提案していました。そうすると木造の橋だけではなく屋根を含む全体としてこのような考えで構成されなければいけなくなります。これがかなり困難であろうことは容易に予測できましたが、橋梁の専門家ではないので断言はできませんが、恐らくこのような形式の橋は日本はおろか世界でも例を見ないものになるだろうという予感がありました。 |

| |

|

| |

もうひとつ構造形式を考える上での重要な動機がありました。それは油津のチョロ舟(和船)の技術です。和船というのは周知のとおり木を曲げて作ります。西洋にも木造船はありますが、構造の作り方がだいぶ違っていわゆるキール(竜骨)とリブ(肋骨)を主とする、曲がった木骨による構造体です。それに対して和船は船の形そのものを曲がった板で形成し、これがそのまま構造になります。一言で言うと板を曲げて船を作るのです。このため船大工(ふなだいく)の技術は家大工(おかだいく)とはまったく違ったものになります。小野寺さんから戦後造船が絶えていたチョロ舟が復元されたという話をきき、この技術を何かしら橋に生かせないかと思いました。橋全体を和船のような曲線を生かした構造にすることも案としては考えたのですが、これはちょっと現実離れしていました。小野寺さんは屋根付き橋の内観をできるだけスッキリと明るくしたいという意図を持っていたため通常ですと屋根の切妻をつなぐ水平の梁を設けるところこれを無くせないかという。そこで屋根架構全体は橋桁からのびる柱の根元を強固にすることで柱頭の接合を弱め、水平の梁を無くす。切妻屋根は水平梁がないと開いてしまうので登梁に添う浅いアーチ材を構造的に一体化して屋根を固める。この柔らかく薄いアーチ材にチョロ船の曲木が生かせるのではないかと考えました。これは屋根付き橋の最も重要な内観のデザインエレメントになります。しかしながら本当に曲木ができるのかどうかは半信半疑どころではなく一信九疑(?)くらいでした。 |

| |

|

| |

|

| |

架構案 |

| |

|

| |

重ね梁案 |

| |

|

| |

|

| |

□ 木橋ワーキンググループで |

| |

|

| |

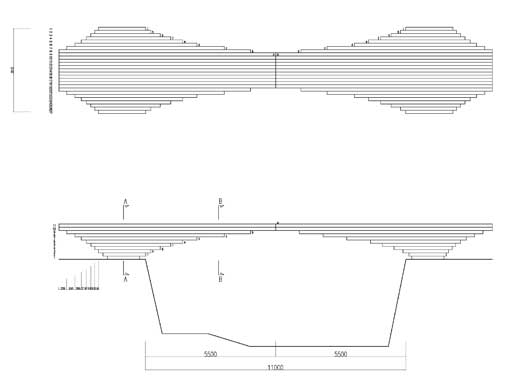

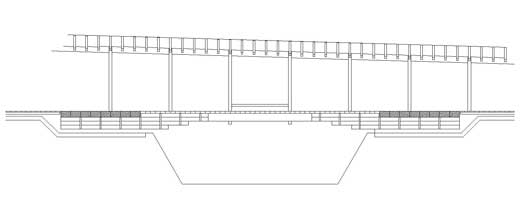

このようにして屋根付き橋の原案ができました。これを持って地元でのワーキングに参加したのですが、実は内心冷や冷やでした。というのはこの案は構造的には腰原先生を含めて設計チームで慎重に考えた結果のものだったのですが、技術的にあらゆる面で前例のないものであったので、これが果たして現実的に可能なのか確信が持てなかったからです。建築の場合でもそうなのですが、設計の技術的な面で何か新しいことを提案すると最初はネガティブな反応が殆どでそれをなんとか説得したり、問題をひとつひとつ解決していきます。今回は土木のプロジェクトですから、更なる困難を覚悟していました。しかし、意外なことにWG(ワーキンググループ)のメンバーである宮崎県油津港湾事務所、地元の林業組合、工務店、石材屋さん、建築家などの方々の反応は、確かに簡単ではないが、考えてみようというスタンスでした。そして何より油津でしかできないものを作るということに関しては我々設計チームの予想を遙かに超えた意気込みが感じられました。桁材に中径木を集めた重ね梁にした点については、設計的な配慮でこうしたのですが、逆に、地元で採れる大きな材を用いた方が地元のシンボルにもなるし、耐久性も上がるので良いのではないか、という方向になりました。ただし本当にあるのか、探してみると。そして実際に100年を超える材齢の立派な材を見つけ出してくれました。ただし必要な桁材断面の大きさが確保できる長さはさすがに7mが限界でした。このため両岸から跳ね出す桁の中央を単純桁でつなぐゲルバー形式が必然となりました。 |

| |

|

| |

また橋桁や橋板、柱、軒桁、乗木、曲板材の接合方法についてもまず構造設計として十分力が伝達可能で金物に頼らない仕口・継手をあらかじめ考えたのですが、当然ながら完全ではなく、最終的な形に収まるまでに2年以上かけて、WGも10回はやったでしょうか、何度となく熊田原さんを初めとするWGの人たちとやりとりをしつつ詰めていきました。実は当初は金物を使わないというのはあくまで主構造の原則的な話として考えれば良いと思っていて、二次的な部分や金物がでてもおかしくない部分については金物の使用もある程度は許容するつもりでした。ところが、だんだんWGの人たちの意気込みの方が勝ってきて、ひとつひとつ金物が放逐されていきました。(この辺は小野寺さんのページを見てください。)熊田原さんが新しい仕口を考え僕らが構造的なフォローをしていきました。飫肥杉の曲木についても然りです。ついには僕らの方もここだけはどうしても金物が不可避だろうと思っていた地上部の柱脚も金物など全く考えられない雰囲気になり、四苦八苦して飫肥石をくりぬきそこに柱脚を埋め込み貫を通すという大胆な案を考え、実大実験までして実現させました。ボルト一本でも金物が使えたらどんなに設計が楽だったか、このときほど逆に金物の便利さを実感したことはありません。 |

| |

|

| |

熊田原さんの尽力で本当にこの橋には床板や乗木を含めて金物が全く使われない構造となりました。金物を使わない木造というのは建築ではある意味伝統木造賞賛のうたい文句でもあるのですが、それでも基礎への支持構造から二次部材含めてここまで徹底的にやったのはほとんどないと思います。ましてや橋梁に於いておやです。 |

| |

|

| |

しかしながら、実は最終案に至るまでに一カ所だけどうしてもとれない必要なボルトがありました。公共的な橋の安全性の確保上、実際にはあり得ないような状態が起きても絶対に橋が壊れないようにするために重石の浮き上がりを終局状態でとめるアンカーが必要だったのです。これは木造には直接関係してこないのですが、どうしても必要なもので代案もなく最後の最後までずっと気がかりでした。そのまま実施設計も終了して年度が替わり、港湾事務所のそれまでの課長に変わり新しい課長が来てプロジェクトの説明をしなければいけなくなり、構造的な話をしたのですが、そのとき「・・・といってもここにボルトがありますね。」と痛いところをつかれました。みんなそれが気になっていたのです。そしてそこまで言われたらこれはやるしかありません。アンカーを無くしても何とか同等の安全性を確保するために、万が一の場合でも跳ね出し桁のお尻を地上部の基礎で押さえることができる案を考えつきました。これでやっと全てのボルトがなくなりました。 |

| |

|

| |

油津港というのは外洋に面しているので風については極めて厳しい環境です。屋根付橋ですから吹きさらしの屋根が港の公園にあり更に過酷な条件です。WGでも度々これが問題になりました。屋根が飛ぶのでは、トップライトが飛ぶのでは、何度設計内容を説明しても納得はしていないようでした。しかも今回はボルトがありません。そのため、柱と桁、乗木の仕口に関しては実験をして確かめたりしたのですが、最終的には建方中に来た台風(最大瞬間風速風速55m)にびくともしなかったことでみなさん安心したようです。 |

| |

|

| |

|

| |

さて長々書きましたがこの橋については構造のことだけでも話すことがキリもなくあるようです。今回は「夢見橋」がどうしてこういう構造になったかを主に説明したつもりですが、実験の話とか、接合部の話とかまだ色々な話題がありますのでまたどこかで話す機会があればと思います。 |

| |

|

| |

|

| |

● |

| |

|

| |

|

| |

「夢見橋」の構造関係諸表 |

| |

|

| |

| 主用途 |

歩道橋 |

| 構造形式 |

屋根付きゲルバー桁(跳ね出し桁)橋 |

| 下部工 |

重力式橋台 |

| 基礎 |

杭基礎 |

| |

|

| 屋根全長 |

45.60m |

| 橋長 |

18.45m |

| 支間長 |

12.0m |

| 幅員 |

3.6m(最大4.7m) |

| 主材料 |

桁材、敷桁、大引、床板、柱、軒桁、乗木、曲板材、野地板 : 飫肥杉(E50) |

| |

| 込み栓 : ミズメザクラ |

| 重石(カウンターウェイト)・礎石 : 飫肥石(凝灰岩) |

| 橋台 : コンクリート |

|

| 活荷重 |

床板用 5.0kN/平米 桁用3.5 kN/平米 地震時1.0 kN/平米 |

| 終局荷重 |

1.0×(死荷重) + 2.5×(活荷重) |

| 設計震度 |

kh= 0.213 |

| 風荷重 |

3.1 kN/平米 |

| 要求耐用年数 |

桁、小屋組、柱 :50年 |

| |

橋板、根太・大引、高欄 :10年 |

| |

|

| 設計基準 |

・木歩道橋設計・施工に関する技術資料(平成15年10月) |

| |

・道路橋示方書・同解説(平成14年) |

| |

・木質構造設計規準・同解説 |

| |

・木造軸組工法住宅の許容応力度設計 |

| |

・建築物荷重指針・同解説 2004 |

| |

|

| 付帯実験 |

・飫肥石の曲げ強度材料試験 (2005/7/28) |

| |

・礎石柱脚の実大試験(2006/3/20〜24) |

| |

・軒桁-柱接合部の実大試験(2006/3/20〜24) |

| |

|

| |

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

●<おかむら・ひとし> 空間工学研究所 代表、構造エンジニア |

| |

|

| |

|