|

|

|

|||||||||||||

| 改めましてスギダラ100号超え、誠におめでとうございます。当初は一見、怪し気でマニアックな人たちが集まっているのかな、と思っておりましたが、実は大真面目な理念と存在意義をしっかり唱えられ、活動が日々進化され、広がっていることに感銘を受けています。 | |||||||||||||

| 日本におけるスギは、言うまでもなく様々な課題を私たちに突き付けています。人工林による土壌保水力の低下、中山間地域における経済的自立の危機、外国産木材との価格競争、技術の継承、販売・営業能力の確立などなど、いちいち難しいことは言わず、まず面白おかしく、楽しさへの共感と課題の共有が緩やかになされています。どんなに有名な会社の偉い人でも、誰からも尊敬される職人でも、林業を学ぶ学生でも、何処の馬の骨が分からぬ者でも、スギダラでは皆平等である。このスギダラの精神の姿勢と在り方は、大変示唆に富むものです。 | |||||||||||||

| 自然界の厄介者=スギを楽しいモノと行為に変えるという知恵や工夫、そしてスギダラの姿勢は、今後も国内外をはじめ、世界中で共感を呼び共有されると思うのです。例えば、北米大陸の回転草(オカヒジキ)、北海道のクレソン、日本海のクラゲなど、現代の自然界には厄介者とされるモノがたくさんあります。スギダラの精神で、それらにも切り込めないものか、と夢想していまいます。 | |||||||||||||

| 理屈や数字でしか語られない課題に、楽しさと面白さで切り込んで行き、様々な立場や組織をヒョイと乗り越えて行けたら、世界は変わるかもしれません。そこにスギダラの目的地・未来があると思います。 | |||||||||||||

| でも、地球上の社会問題解決などと大袈裟に構えなくても、スギダラの精神は基本的に日常に潜むものだと思います。古来のスギは燃料であり、建材であり、日用品の材料であり、樽などインフラでありました。何気ない家庭の中に未来がある。自分も先ごろ人並みに入籍したものですから、家庭の長として日常生活の視点を磨きたいものです。 | |||||||||||||

| 手前味噌で恐縮ですが、いま当社ではいわゆる「地域での厄介者とされる」モノを何とかせねばならないプロジェクトを2つお預かりしています。 | |||||||||||||

| ひとつは、障害者福祉施設です。現在施設を移転・新築するもので、土地の選定や移転交渉から建築計画、さらには具体的な事業運営立案に至るまでを担当しています。土地取得の交渉にも同席していますが、障害者へのあからさまな偏見や差別はまだまだ強烈に残っている、そんな現場を目の当たりにしています。私たちプロジェクト・チームは、従来のような隔離施設のような障害者福祉施設ではなく、本当に地域に喜んで頂ける、地域で必要とされる空間を創り、運営しなければなりません。 | |||||||||||||

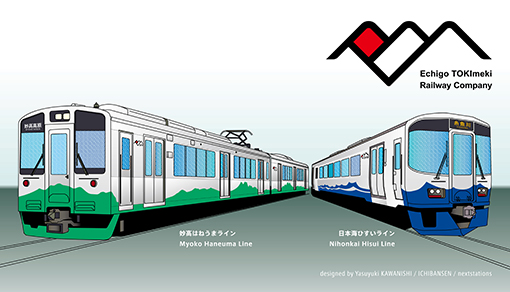

| もうひとつは、鉄道車両です。現在はJR東日本の信越本線とJR西日本の北陸本線を引き継いで、自治体などが出資する第三セクター運営方式の鉄道会社を沿線の県ごとに新しく設立します。2015年春の北陸新幹線開通を受けて設立されるもので、鉄道の得意分野である都市間輸送はJRが引き続き運営する北陸新幹線に移行し、うちの担当は普通列車主体の地方ローカル線です。沿線人口の低下、少子高齢化、車社会の発達で地方鉄道は赤字経営がほとんど、鉄道は金食い虫で時代遅れだと揶揄する声もあります。つまり、人を単に運ぶだけではなく、その鉄道自体が目的になる魅力をデザインしなければ、未来はありません。 | |||||||||||||

| 上記2つのプロジェクト、いずれもうちは、スギダラの精神という隠し球を持っています。木材を思わぬ箇所に大胆に使い、運営しようと検討しています。福祉施設や公共交通機関の施設はいずれも、運営者側の論理=「管理がしやすい」が偉そうに罷り通っています。ここに変革のポイントがあります。人の肌に触れて温かく、人の気持ちを落ち着かせる素材は、木材以外には見当たりません。地場のスギなど天然木材を使った空間は、ほぼ無条件に「良い」と言ってくださる。地域のモノで地域の道具を作り、地域で必要とされる空間を創り、地域の経済を回したい。 | |||||||||||||

| 自称スギダラ福祉部、あるいは自称スギダラ鉄道部となりましょうか。うちも研鑽を積んで、いつか世界で共有して頂けるような知恵をスギダラに提供できるよう頑張ります。 | |||||||||||||

|

|||||||||||||

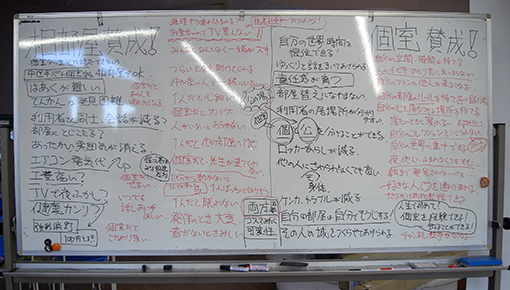

| 静岡県内の障害者福祉施設を設計者や責任者のみならず、障害を持つ利用者、現場スタッフ、地域の周辺住民や企業などがオープンに参加できる議論の場を大切にしている。 | |||||||||||||

|

|||||||||||||

| 新潟県の信越本線と北陸本線を引き継ぐ「えちごトキめき鉄道」の普通列車のカラーリング・デザイン。さらに、(仮称)リゾート列車も設計中。 | |||||||||||||

| ●<かわにし・やすゆき> 建築家 ICHIBANSEN/nextstations 代表。1976年奈良県生まれ。千葉大学大学院自然科学研究科デザイン科学博士前期課程修了、デンマーク王立芸術アカデミー建築学校招待生、オランダ・アムステルダムの建築事務所DRFTWD office勤務、文化庁芸術家海外派遣制度にてフランス国鉄交通拠点整備研究所 (SNCF-AREP)勤務などを経て、現職。 |

|||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||