|

|

|

||||||||||||||||

| �P�D�͂��߂� | ||||||||||||||||

| ���Y�̖؍ނ𗘗p�����ؑ��Z��̍\���ނƂ��āA�����g����悤�ɂȂ��Ă��Ă͂��邪�A�܂��܂��\���ނƂ��Ă̎g�p�ʂ��A�����\�͂ɔ�ה��ɏ��Ȃ��B�������ߔN�̐��ɂ���������Z��肪�A�킸���ł͂��邪�u�[���ƂȂ����B ���̐��𗘗p�������@�Ƃ��Ē�����̍\���ނɐ����g���A���̍\���I�ȗv�f�i�ϗ͕ǂ̕ǖʍނ␅���\�ʂ̏��ʍށj�ɂ͐��𗘗p���������Ƃ����͔̂��ɏ��Ȃ����̂Ǝv����B �������A�ꕔ�ł͂��邪�A���̗��p���@�Ƃ��āA���ɂ��悤�Ƃ��鎎�݂��s�Ȃ��Ă���A���̎O�w�N���X�p�l���i�i�p�l���j�����I�ɔF�߂��Ă���B����͖؍\�����z�������@�c���i�������������c�����z�v�������j���\���]����S�����āA���ɋ��_������C�Ӓc�̖̂؍\���Z������łQ�O�O�O�N�R���ɍŌ�̂R�W���ɂ���b�]�����i���j���{���z�Z���^�[�œ������̂ł��邪�A�N���[�Y�I�ȋZ�p�ł���A��ʂɂ������������̂ł͂Ȃ��B �����ŁA�����������l�Ă������̌��ɂ�鍄���d�l�̊J�������_�{�����ǂ����d�l���A�������ʂ܂��Đ���������̂ł���B |

||||||||||||||||

| �O��̎d�l�ŁA�u�i�m�@�v�̏��{���Ɋ��Z����ƁA�P�D�V�O�{���x�ł���A�ؑ��R�K���Ăōs�Ȃ��Ă��鍄���d�l�̏��{���P�D�S�O�{�Ƃقړ����ŁA��ʂ̏Z��Ɏg����Ǝv���邪�A�i�m�@�̍ō����{���́A�R�D�O�{�ł���A����Ɠ����ȏ�̐��\�𐙂ō\�z���邱�Ƃ��\���ǂ��������ɂ߂�ׂ��s�Ȃ������̂ł���B �Ȃ����̂悤�ȍ��{���̐����\�ʂ��K�v���Ƃ����ƁA�Z��������L����Ԃ���낤�Ƃ����ꍇ�i���Ƃ��Ηc�t���̃z�[����W��{�ݓ��j�́A�i�m�@�ɂ�����ō����{�����x�͍Œ�K�v�ł���A����𐙂̔ނō\�z�ł���̂Ȃ�A���̗��p���@�́A�ނ��\���ނƂ��Ă̋@�\�������ƂŁA�i�i�ɍL����̂ł���B |

||||||||||||||||

| �Q�D���g�̏d�v�Ȗ����Ƃ� | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

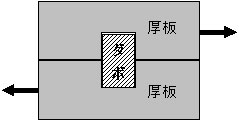

| �Ȃ��������ł�������ǂ����Ƃ����ƁA�ؑ��Z����\������ϗ͕ǂ��A���Ĕz�u����Ă���ꍇ�ɂ����ẮA�傫�Ȓn�k�͂╗���͂������A�˂��ꂪ�����|��̊댯���������Ȃ�B �������A�ϗ͕ǂ��o�����X�悭�z�u����Ă���i�ΐc���@�O�D�P�T�ȉ��́j�Z��ł́A���ʂɍ����Ƃ���K�v�͂Ȃ��A�_�炩�����Ƃ��Ă��悢���A�ӏ��v���A�l�p�l�ʂ̏Z��̓��[�J�[�̊��Z��ȊO�ł͔��ɏ��Ȃ��Ƃ����A��ʓI�ɏZ��̊Ԏ�蓙�̕��ʌv��͕~�n�������ɂ�茈�܂�����A�܂������X�^�C���Ō��肳��邱�Ƃ������A�����̗v�f���܂߂đ��l�ȃv�����ō\������Ă���̂�����ł���B�i�}�|�P�j |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| �}�|�P | ||||||||||||||||

| �܂�_�����K������悤�ȏZ��͂قƂ�ǂȂ��Ǝv���A���̗l�ȃo�����X�̈����Z��ɂ́A�˂����}������A�����̕ό`���y�������邽�߂ɗL���ȃV�X�e�����u�����v�ł���A���̍����Ƃ݂Ȃ��鏰�ɂ��Ă͈�ʓI�ɂ́i���j���{�Z��؍ދZ�p�Z���^�[���o�ł���Ă���u�R�K���Ėؑ��Z��̍\���v�Ɩh�ΐv�̎�����v�ɋL�q����Ă���A����͍\���p�����g�p������ʓI�Ȃ����ł���B ���̎d�l�ȊO�ɂ��F�X�l�����A�Q�O�O�O�N�U������{�s���ꂽ���\�K��ɂ����Ă͍\���v�Z������ɂ�藧���ꂽ�ꍇ�́A�����Ǝ��R�x���L�������Ƃ�����B �������c�O�Ȃ��猻���_�ɂ����č����̒�`�A�y�э����ł��鎖�̗��ؕ��@�i�������j�������ɋc�_����A�@�̌n�Ƃ��Ċm�������Z�p�͂Ȃ����A�Z�Z���^�[���̌����҂ɂ��ψ���ł́A�ڍׂȌ��ؕ��@������A���y�ɂȂ���\�����������Ă��o����Ă���A�v�҂ɂƂ��Ă͘N��Ƃ�����ł��낤�B |

||||||||||||||||

| �R�D�����Ƃ����ꍇ�̒��ӓ_ | ||||||||||||||||

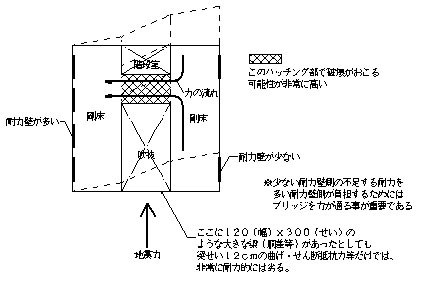

| �����Ƃ����ꍇ�̒��ӓ_�́A�؎��\���ł̍����Ƃ��Ẳ�����ߑ�ɕ]�����Ȃ����Ƃ��d�v�ł���B �؎��\���̐����\�ʂ͂r���E�q�b���ɔ�ׂ�ƍ����͍����Ƃ͌������A�ނ��낻���̍\�����猩��Ə_�����ƌ����������悢�B����ė]��傫�ȋ�Ԃ͊m�ۂł��Ȃ��ƍl�����ق�������ł��邪�A��ʂ̐v�ҁi�ӏ��n�j�ɂ͂܂���������Ă��Ȃ��̂�����ł���B�i�}�\�Q�j ���ӕ����̍ő�X�p���̖ڈ��Ƃ��ĂS�Ԓ��x�A�ő台�ʐςR�T�u�ȉ��Ƃ���Έ�ʓI�Z��̏ꍇ�\���Ή��ł���Ǝv����B����ȏ�̑��Ԃ���鉺�L�̂悤�ȏꍇ�́A����ɒ��ӂƐT�d�ȑΉ��i�\���v�Z�y�ю������̌��j���K�v�ł���B |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| �}�|�Q | ||||||||||||||||

| ����ɁA������̈��S��̒��ӓ_�Ƃ��āA�K�i�E�������ɂ�鐅���\�ʂ̊J�����̖�肪����B �Ȃ������\�ʂɂ�����J��������肩�Ƃ����ƁA�J�����������������ŗ͂�`�B���Ȃ���Ȃ炸�A�`�B�o�H�̃u���b�W�i���ʁj��ڍ����ɑ傫�ȗ͂�������A�j������\�������ɍ�������ł���B�i�}�\�R�j |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| �}�|�R | ||||||||||||||||

| �������A�ǂ����Ă��J���̗v�]������A�]�[�j���O�ɂ��ڍׂȌ������K�v�ł���B���A�����̊O�����ɂ�����p��́A�����ɂ����ꍇ�A�e���͂ɉ������ڍ������ɂ��⋭���K�v�ł���B �ȏ�܂Ƃ߂Ƃ��āA���ʂ����łȂ������S�̂Ƃ��Ă݂��ꍇ�A����ǂɂ��˂����R��A���������̐����\�ʂ̍����ቺ�����l���������S�̂ō����Ƃ݂Ȃ��邩�ǂ�����������K�v������B |

||||||||||||||||

| �S�D���𗘗p���������\�ʂ̖��_�Ɖ\���ɂ��� | ||||||||||||||||

| ���݁A���z��@�̖@������P�N���߂��A�Q�P���I�̖@���Ƃ�����u�i�m�@�v���{�s����A��ʂ̐v�ҁE�{�H�҂̊Ԃł͗l�X�Ȗ��_���łĂ��Ă���B���̒��ŁA���܂ł̊T�O�ɂ͂Ȃ����������\�ʂƂ����l�������u�i�m�@�v�ŏ��{���Ƃ��āA���̕]�����s���悤�ɂȂ����B�Ƃ��낪�A���{���Ƃ��������\�ʂ̍l�����𗝉��ł��Ȃ��ŁA�Q�O���I�̕ǗʂƂ����ǂ̂��Ƃ����l���Ă��Ȃ��l���������݂��A�����������v���Ă��鏰���A�ǂ̒��x�̍����Ƃ˂�������Ă��邩���킩���Ă��Ȃ��l���A�����Ǝv���A����̃e�[�}��ʂ��ė������Ăق����B | ||||||||||||||||

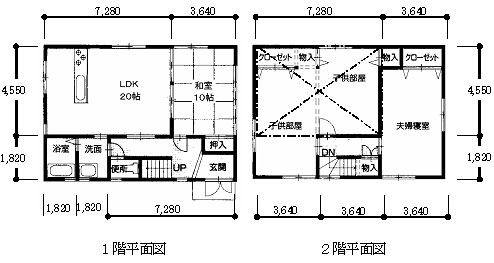

| ���̎����́A�ߋE�E�Ɣ\�͊J����w�Z�́u�����҂̂��߂̊�Ɛl�X�N�[���Z�~�i�[�v�̈�ŁA�u�V���������\�ʂ��l����v�Ƃ������ƂŁA��悵�����̂ł���A������ʂ��đ̌������Ȃ���w��ł��炤���̂Ƃ��čs�Ȃ������̂ł���B �ʏ�̂Q�K���ďZ��ɂ悭�g�p����Ă���u���]�������{�Αł��d�l�v�i�ʐ^�|�P�j�ƁA�R�K���ďZ��ŗp�����鍄���d�l�̗��Ƃ����ݍ����ɂ��u�����\��d�l�v�i�ʐ^�|�Q�j�ɂ����ẮA�u�i�m�@�v�ł̏��{���Ɣ�r���Ăǂꂭ�炢�̍�������̂����m���߂邽�߂Ɏ������s�Ȃ����ƂƂ����B |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

| �ʐ^�|�P �ʏ�̂Q�K���ďZ��ɂ悭�g�p����Ă���u���]�������{�Αł��d�l�v�̎������s�Ȃ����߂̎����̐�����Z�~�i�[���y�э��ꐶ�Ƌ��͂̏�s�Ȃ����B |

�ʐ^�|�Q �R�K���ďZ��ŗp�����鍄���d�l�ŗ������ݍ����ɂ��u�����\��d�l�v����L�Ɠ��l�ɍs�Ȃ����B |

|||||||||||||||

| �܂��A�V���������\�ʂƂ��ẮA�u�O�␙�̌���L�����p�v���邽�߂ɁA�\���p���Ɠ����ȏ�̐��\�������o�����@�Ƃ��āA�c�����z�v���������l�Ă��������_�{�̉��nj^�ł���u����f��R�_�{�d�l�v��p���邱�ƂƂ����B �u����f��R�_�{�d�l�v�i�ʐ^�|�S�j�͔Ɣ̃Y����h�~���邱�ƂŁA�]���̕��@�ł���u�߉B���B�ł��d�l�v�i�ʐ^�|�R�j���i�i�ɏ��鐫�\�����҂ł���B |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

| �ʐ^�|�R �Y���~�߂��Ȃ����ߊȒP�ɔ��Y���Ă��܂� |

�ʐ^�|�S �_�{�ɂ��̃Y���ɒ�R�ł���悤�ɂȂ� |

|||||||||||||||

����ɁA�ޗ��̒n��ɂ������A�ܐ����̍��ɂ���Ăǂꂭ�炢�̉e�������邩���m���߂邽�߂ɁA���ނɂ��Ă͋g��Y�ƍ��m�Y�̂Q��ނɂ��Ď������s�Ȃ����ƂƂ����B�i�ʐ^�|�T�E�ʐ^�|�U�j |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

| �ʐ^�|�T�@�o�g��Y�@���p �ܐ����̂�⍂�����ށi�ܐ����S�O�����x�j |

�ʐ^�|�U�@�o���m��k�Y�@���p �����@�������ށi�ܐ����P�T�����x�j |

|||||||||||||||

| �ȏ�̂��Ƃ��ӂ܂��āA�v�T�̂̎������s�Ȃ��A���ꂼ��̏��{�����Z��E��r���A���p�����\�ł��邱�Ƃ��m�F���邱�Ƃ�ړI�Ƃ����B | ||||||||||||||||

����̑�U��͎����̂̏ڍЉ�ł��B�@���y���݂� |

||||||||||||||||

| �������͂�E�܂��遄 �u�؍\�����z�������@�c���v��� http://www4.kcn.ne.jp/~taharakn |

||||||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||