|

|

|

||||||||||||||||

| はじめに | ||||||||||||||||

| 1.なぜ基礎知識が必要か | ||||||||||||||||

| 現在の木造住宅に関わる実務者が木構造の知識をどこで身に付けたかを考えてみると、基本的には実社会にでて習得している状況がほとんどである。 | ||||||||||||||||

| これは基本的に建築基準法が制定された以後の建築学教育における木造分野において、構法という分類で教育はなされていたが構造という分類での教育は全くなかったせいである。 | ||||||||||||||||

| そこでこのような現状をふまえ、今まで当事務所が実務および研究等において、また震災以後の調査等においてわかったことをまとめ、その内容をわかりやすく解説する入門書としてまとめたものが本連載の記事である。 | ||||||||||||||||

| これを理解することが木造住宅の構造の基本をマスターすることであり、是非解説されている原理原則を理解してほしい。 | ||||||||||||||||

| 2.この内容について | ||||||||||||||||

| 木構造を考えるにあたって、材料の性質や、変形の性状などの基本的な知識が必要となってくる。 | ||||||||||||||||

| ここで説明している内容は品確法※1 ・ 許容応力度設計法等に直結する内容である。なぜこれらの法律のようなやや難解とも思える基準ができたかを理解することができると思う。 | ||||||||||||||||

| またこれも全ての内容を網羅しているわけでなくプランによってはこの考え方が当てはまらない場合もあり、この基本を応用することや自信がなければこの基本から逸脱するような計画は行わないことが無難である。 | ||||||||||||||||

| 特に伝統的な構造についてはまだまだ定量的にまとまった技術基準はなく、できるだけ慎重に設計・施工を行い、大規模地震において現代工法の木造軸組構法と比べて大きな被害や死者を出さないように無理をせず、心配な要素があれば出来るだけ現代工法にてセーフティ機構を付加してもらいたい。 | ||||||||||||||||

とりあえずここでは現代的な木造住宅の構造機構である軸力系・せん断系を中心に説明をしている。 |

||||||||||||||||

| ※1 住宅の品質確保の促進等に関する法律の略称 | ||||||||||||||||

| 第1章 材料及び接合部の荷重変形性能 | ||||||||||||||||

| 一般に木造建物の構造性能を考える場合、材料の性質だけでなく接合部の性質も考える必要があると言われます。 | ||||||||||||||||

| コンクリートの接合部が部材と一体に成形され、鉄骨も溶接するとほぼ一体とみなせるのに対して、木材はどうやっても完全に一体にすることが出来ないからです。 | ||||||||||||||||

| 本章では荷重-変形関係に関する基本的なキーワードから木造に特有の性質までを説明します。 | ||||||||||||||||

| 1.荷重-変形関係の基本 | ||||||||||||||||

| 材料や接合部の性能を評価する基準として、最大耐力やかたさ(剛性)、ねばり(靭性)などの特性が考えられます。 | ||||||||||||||||

これらの特性は荷重−変形関係のグラフでうまく表現することができます。 |

||||||||||||||||

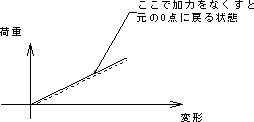

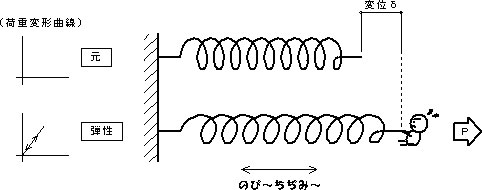

| (1) 弾性変形・・・ | ||||||||||||||||

| 荷重と変形の大きさが比例している状態(Fig.1-1)。荷重をなくすと元の状態に戻ります。ゴムやばねのようなものがこのような変形をします。荷重と 変形量の関係をグラフで表現すると原点を通る直線になります。この直線の傾きが大きい(荷重に対する変位の増加の割合が小さい)ほど硬いということを意味します。(Fig.1-2) | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| Fig.1-1 弾性変形状態 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| Fig.1-2 のび〜ちぢみ〜 | ||||||||||||||||

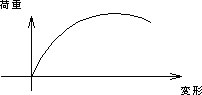

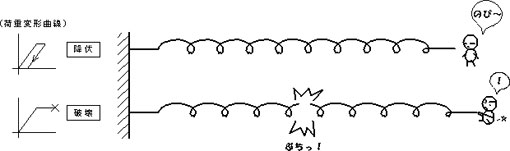

| (2)塑性変形・・・ | ||||||||||||||||

| 荷重と変形の関係が比例していない変形状態(Fig.1-3)。荷重をなくしても元の状態に戻らず、塑性状態で変形した分だけがそのまま残ります(残留変形)(Fig.1-4)。ビニル膜を引き伸ばした時のような変形がそうです。荷重と変形量の関係のグラフは直線になりません。荷重が一定で変形のみが増大する(グラフの傾きが0)状態を、完全塑性状態といいます。 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| Fig.1-3 塑性変形状態 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| Fig.1-4 塑性変形と破壊 | ||||||||||||||||

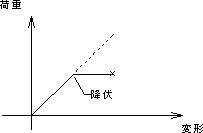

| (3) 降伏・・・ | ||||||||||||||||

| 弾性変形している状態から、ある荷重の大きさを越えると塑性状態になることを降伏といい、その点を降伏点といいます (Fig.1-4)。 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| Fig.1-5 降伏 | ||||||||||||||||

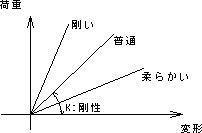

| (4) 剛性・・・ | ||||||||||||||||

| 変位の増加荷重の増加に対する荷重の増加の割合を表し、もののかたさの指標です。荷重と変形量の関係のグラフ上では、グラフの傾き=剛性になります。 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| Fig.1-6 剛性 | ||||||||||||||||

| (5) 靭性・・・ | ||||||||||||||||

| 変形時のねばり強さの指標です。塑性変形する区間が長いほど靭性が高いといえます。 | ||||||||||||||||

| (6) 脆性・・・ | ||||||||||||||||

| 変形時の脆さの指標です。剛性が高く、かつ靭性が低い場合は脆性が高いといえます。 | ||||||||||||||||

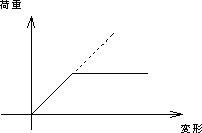

| (7) 完全弾塑性・・・ | ||||||||||||||||

| ある1点までは弾性変形状態で、その点で降伏した後完全塑性状態になることをいいます。荷重-変形関係をグラフで表示すると弾性変形状態と完全塑性状態の2直線の折れ線(バイ-リニア)になります(Fig.1-7)。このような状態は現実にはありえませんが、計算が容易なためにしばしば計算モデルとして利用されます。 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| Fig.1-7 完全弾塑性状態 | ||||||||||||||||

| 次号につづく | ||||||||||||||||

| ●<たはら・まさる> 「木構造建築研究所 田原」主宰 http://www4.kcn.ne.jp/~taharakn |

||||||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||