|

|

|

||||||||||||||||

| �{�茧�؍ސs�N��A����������o�[�̊F�l | ||||||||||||||||

| ���́A�����̉��o�g�̂n�a�ɂȂ�܂��B�C��m���ƌ����܂��B�R�Q�œ���āA���Ƃ���S�T�܂œ����̉��𒆐S�ɋ{��̖؍ފE�̊����𒇊ԂƂƂ��ɐ��͓I�ɐi�߂Ă��܂����B�ƂĂ��y���������ł����B���̊����̂Ȃ��Ő��ʂ��o�Ă��܂����u���R���N�V�����v�ł��B���̃C�x���g�́A�{��̐�����{���ɍL�߂��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�������A����́A�ؐ���̗͂����ł͂���܂��A�ؐ������A�����܂ł̊����ɂ́A�Ȃ�Ȃ������Ǝv���܂��B�����ŁA��y�ɂȂ�F����ɂ������A��y�Ƃ��Ē�Ă��������Ǝv���܂��B | ||||||||||||||||

| ������܂ł̗��� | ||||||||||||||||

| ���̒��ŁA���̐��R���̂͂��܂�́A��B�ؐ�̂Q�O�O�Q�N�̃��[�����O���X�g����̔��M���n�܂�ł����B����������Ƃ̂Ȃ��e���̖ؐ�̃����o�[�Ɓu�V�����ؐ�̋�B���v�����ꂼ��ɑz���`���A���[���̂��������܂����B���̂Ƃ��̓��e�́A���ꌧ���܂߁A�W�̌��ؐ�J�Òn�ɖؐ��V���ݒu����R���e�X�g�ŊJ�Ïꏊ�ɖؐ��̌����������o�[�̎�ł��낤�Ƃ������̂������B���܂łɖ������́i�}���l�������Ȃ��j�A�R���e�X�g�i���Z�`���j�A�J�Òn�ɗL�v�i���v���j�ł��邱�Ƃł����B���̃��[���̂��������������ɏ�����y�𒆐S�Ƃ��鐼�s�ؐ�̃����o�[���A���R���̌��^�ƂȂ�u�g���J�`�R���e�X�g�v�������i�Q�O�O�R�N�j�Ɏ�����Ă��ꂽ�̂ł��B�Q�O�O�S�N�ɓ����̉��𒆐S�Ƃ���ŏ��̐��R���������A�J�Â���A�����Q�O�O�T�N�̋{����́A����y�ɂ���Čp�������܂�A�e��c������萧�ƂȂ��āA���N�A�ْ������łāA�g�D�̃}���l�����̐S�z�͖����Ȃ�܂����B | ||||||||||||||||

| �����i�� | ||||||||||||||||

| �V������R���𑱂���ƍl���������邱�Ƃ��o�Ă��܂��B��́A��i�̏��i���ł��B���N�A�P�O�O���z�����i��A�C�f�A���W�܂�A�P�O�̍�i��������āA�R���N�V�����i���\�j����̂ł����A�ؐ�ŏ��i���ł������̂��A�ŏ��O�����v����i�̎�삳��́u�X�M�i�~�L�v�����Ȃ��̂ł����B�K���A��N�A�����������A�uasiato�v�\���ď��i���ł����ƕ������Ƃ��́A�����̂��Ƃ̂悤�Ɋ���̂ł��B�������A�������ɂ́A���i���̔\�͂��m�E�n�E���������Ƃ���������ꂽ�o�����ł����B����́A���̍l���ł����A�����ɂ��ؐ�̐L�ё�͏\���ɂ���܂��B | ||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

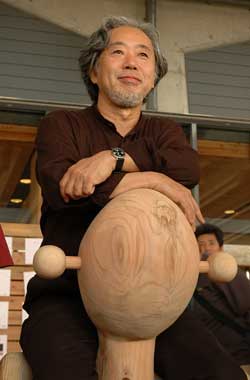

| �����s�w�̃z�[���ɐݒu����Ă���u�X�M�i�~�L�v�B��� �V����f�U�C���A���R��2004 in���� �O�����v���B | ||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

| ���R��2005 in�{�� ���ʏ܁u��̐X�@�`���Ղ̃_���X�`�v�i���j�B�E�͐��i���ƂȂ����uashiato�v�B����������͂��߂Ƃ���Magnet�̃f�U�C���B���i���܂ł̏ڍׂ��������B | ||||||||||||||||

| ������ | |||

| �����A�����R���ψ����߂Ă��������Ă��邱�Ǝ��̂���ՓI�Ȃ��ƂŁA���̐��R���̐M�����Ɗi���́A�R���ψ����Ō��܂�Ǝ��Ȃ�Ɏv���Ă��܂��B�������̂��A�ł����܂Ő��R�����A�������A����Ă������ƌ����Ă��ǂ��Ǝv���܂��B���̓������ɂQ�O�P�O�N�̐��s���I�����Ɂu����܂ł̐��R���̑������c�v�ƌ���ꂽ���ɂ́A�u�Ƃ��Ƃ��A���̎����������v�Ǝ��Ȃ�ɉ��߂��܂����B�m���ɂQ�O�P�P�N�̓������ŋ{�茧�����ꏄ�����B���R���Ŋe��c�̃C�x���g�ɑ���Z�ʂ́A���܂��Ă������A�{��̐��ɑ���z�����[�܂��Ă����B�����A���O�̃f�U�C�i�[��v�҂����Ƃ̑Θb�p��g�ɕt�������Ƃ͑傫�Ȑ��ʂƎ��M�ɂȂ����͂��ł��B���́A���̈���Ƃ��āA�ؐ�̃����o�[�̉�ЂŎ��Ђ̐��i�����J�����āA�̔�����悤�ɂ��ė~�����Ɗ���Ă��܂��B�������̒��Ԃ́A�����n�߂Ă��܂��B���R���ŗ{�����m�E�n�E��A��ЂŐ������ė~�����̂ł��B���ꂪ�A�������̌����鑍���Ɍq����Ǝ��͍l���Ă��܂��B |  |

||

| ���R���R���ψ����E�����A���B���R��2011�ŏI�R���ɂč�i�u���ԁv�ɍ���B | |||

| ���헪 | |||

| ��N�̂T���ɃT�C�����g�I�t�B�X�̓��c�݂�����̎������łR���ԋ߂��A���R���ɂ��Ē��X�Ƙb�����Ă��܂��܂����B�X���Ɍ��z�G���R���t�H���g����ꎟ�R���̎�ނ��A���C���Ɓu�䂢�v�Ő��R���̍��܂ł̗���␙�R���ɑ���v�������������炢���܂����B�����o�[�̊F������ǂ�ł����������Ǝv���܂����A12�����̃R���t�H���g�ɂ́A9�y�[�W�ɂ��y�Ԑ��R�����W�łƂĂ����e�̔Z�����̂ł����B���̂Ƃ��ɍl�����̂ł����A�{��̐������z�G����ʂ��đS���ɒm����悤�ɂȂ������̎������Ă͂Ȃ�Ȃ��ƌ������Ƃł��B�������헪��������A�m���ȏ����͂���܂���B�����A�S�����ɋ{��̐������W���ꂽ��A�ǂ�ȂɌ��ʂ�����ł��傤�H���R���N�V������ʂ��Ă��܂��܂ȃ}�X�R�~�́A�{��̐��ɒ��ڂ����Ă��܂��B�F����̉�Ђ̍L�����o���Ă݂��炢�����ł��傤���H�n���̊�Ƃ��S�������ɍL�����o�����Ƃ́A�]�肠��܂��A�t�ɖڗ���������܂���B���N�A�{�茧�̊��X�ѐł́A�؍ނ̂o�q�Ɉꕔ�g�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B����́A�؍ދƊE�Ƃ��Ă͊��}���ׂ����Ƃł��B�؍ނ�����Ȃ���A�{�茧�̎�͎Y�Ƃ̗ыƂ����藧���Ȃ��̂ł��B���̂��߂ɂ́A�{��̐��̗D�G����S���ɓ`����w�͂��K�v�Ȃ̂ł��B�ؐ�́A�s���ƈ�̂ƂȂ����헪���K�v�ƍl���܂��B | |||

|

|

||

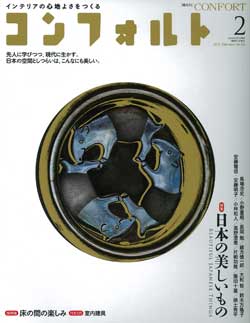

| ���R���N�V�����̗��j��9�y�[�W�ɂ��n��R���t�H���gNo.123/2011�N12�����i���j�Ɛ��R��in�����̍ŏI�R�����Љ��Ă���R���t�H���gNo.124/2012�N2�����i�E�j�B | |||

| ���ӌ� | |||

| �Q�O�P�P�N�́A�e�[�}�ł��Ȃ�A�Y��ŁA�����o�����Ƃ������ɓ����{��k�Ђ��N����܂����B���~���ׂ����A�ۂ��H�����̋c�_�̒��ō�N�A���s�̃����o�[�Ɏ����A���������t�������߂���܂����B�u����ȂƂ������炱���A���R��������̂��I�v���ƌ��߂Ă��A�Y�̂��A�e�[�}��ύX���邩�ۂ��H�ł����B�v�́A���R���̃e�[�}�ɐk�ЊW�����邩�H�ۂ��H�ƌ������Ƃł��B�傢�ɔY�݁A�c�_���܂������A�u���R���́A���R���v��_���u���̌��t���A�Q�O�P�P�̐��R���̓����J�����Ă���܂����B���R���ő������w�т܂������A�O���̐l�̈ӌ����ǂ̂悤�Ɏ�����邱�Ƃɂ��ẮA�ؐ�𐬒������Ă�������ƐM���Ă��܂��B�ӌ����ǂ̂悤�Ɏ�舵�������A�g�D�Ƃ��Ĕ��f�̕������Ƃ���ł��B�����̌�y�ɓ`�������̂́A�ǂꂾ���A���������̂��Ƃɐ^���ɕ����Ă����g�D�ȊO�̃I�s�j�I�������ɂ߂邩�ƌ������Ƃł��B�܂��܂����W�r��̖ؐ�́A�傢�ɂ��܂��܂Ȉӌ����킹�A������Ă��������B | |||

| �����[����� | |||

| ���R���������ł����A��Î҂́A���R�Ƀ��[�������߂邱�Ƃ��ł��܂��B���R�����烋�[����j���Ă��ǂ��ƌ����Ӗ��ł͂���܂���B��x���߂����[���ʼn^�c�����āA���܂����Ƃ��^��A���̃��[������邱�Ƃ���ł��B���ʂȃ��[�����߂������ǂ����[���́A�ς��邱�Ƃŗǂ��Ȃ�Ηǂ��̂ł����A�����x�Ⴊ�o��̂ł͂ƈ�x�͋^���Ă��������B���[���������邱�Ƃɂ���Ď��������̑g�D�̎������ƐӔC����Ă邱�ƂɂȂ�܂��B���[���́A�������g��Ⰲ��͂߂邱�Ƃɂ��Ȃ�܂��B���̐���̒��Ő��R���𐬌������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�����o�[�Ń��[���������Ă��������B�����āA���ʂȃ��[���₨���������[���́A�ς���悤�ɂ��Ă��������B���ǂ��^�c�̂��߂ɁI | |||

| ��������Q�[�� | |||

| ���R���́A���x�ȓ�����Q�[���Ǝ��́A�v���Ă��܂��B�ؐ�̊F�����2011�̐��R���̍�i�́A�����A���܂łƈ���Ă��邱�ƂɋC�Â��܂���ł������H���́A�e�[�}�́u�����{��k�Ђɂ��ĐG��Ȃ��v�Ƃ������ƂŃX�^�[�g���܂����B10��i�̂قƂ�ǂ��������삳��Ă����Ǝv���܂��B�ߋ��ɂ͂ł��邾����ʂ̑̐ς����߂鐙�R��������܂����B�������߂鐙�R���A�ʐς����߂鐙�R���A����́A������Q�[���̂悤�ɉ���҂̔��f�ɂ䂾�˂�ƌ������Ƃł��B����Ȓ��ł��ǂ����R���̃O�����v����i�u�������̂����v�́A�ِF������Ă��܂����B���߂Ă����ȊO�̓������A���c����̍�i�������̂ł��B�R�c�m���ē̕��䂠�����Łu���E�w���v�ƌ������t�������Ƃ�����܂��B���V�ē��A���x���R�c�ēɘb���������ł��B�f����B��I���A�t�B������ҏW����Ɠ����́A�v���Ă����Ȃ��������̂��A�o���オ��B���|�̐��E�ł́A������u�q�ρv�ƌ����B�u����́A���߂��I�v�Ǝv���Ȃ����ƍ��V�ḗA�R�c�m���ēɘb���������ł��B�܂��ɁA���c����̍�i�́u�q�ρv�ł����B����͂��߂��I�Ǝv�����Ƃ��A�g�D�łǂ����������A�������邩�听�����邩�̌��ɂȂ�̂ł��B�ؐ�̃����o�[�́A�g�D�̈���ł����A��Ђɖ߂�A���[�_�[�Ȃ̂ł��B�����̊�����M���A���f����K�v������܂��B | |||

| �����v�� | |||

| ���́A�������琙�R���Ɍ��v�����l���Ă��܂���ł����B�X�^�[�g���A�{�萙�̂o�q�ł�������A���̉\���𑽂��ɐl�ɋC�Â��Ă��炤�C�x���g����������ł��B�������A���ꂩ��̐��R���́A���v�����c�_����K�v������܂��B�{�茧���Ƃ��āA���܂��܂Ȗ��̉�������o���c�[���Ƃ��Ė𗧂Ă邱�Ƃ��A��ƍl����̂ł��B | |||

| �����ӂ̐S | |||

| ��y�Ƃ��āA�D������Ȃ��Ƃ��q�ׂĂ��܂����B�Ӗ��̕s���ȓ_���������Ǝv���܂��B�������A���̓_�����́A�Y��Ȃ��ł��������B���N�A��ς��Z�������A�����ʓ|�Ȃ��Ƃ������Ă��������������A��_�����͂��߁A�����̐R�����̕��B�i���j���c�m�s�̉�A�В����n�߁A�����̕��A�������A�ᐙ�������c����A�{���ł���A�ؐ�Ƃ͂܂������W�̂Ȃ����X���A�������̐��R���N�V�������x���Ă��������Ă���ƌ������Ƃ��E�E�E�B | |||

��<���݂́E�Ђ�݂�>�؍ރR���V�F���W�� |

|||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||