|

|

|

|||||||||||||||

| このツアーに参加させていただいたきっかけは、秋田杉恋プロジェクト参加後、間髪入れず南雲さんからの「徳島に行きませんか〜?」というお誘いが始まりでした。徳島の杉を盛り上げようと活動している徳島大学の真田先生が企画されたツアーで、杉の一本乗りという興味を抱かせる内容の企画もあり、吉野川を活用した木材搬送の歴史がある吉野から5名が参加させていただきました。 | |||||||||||||||

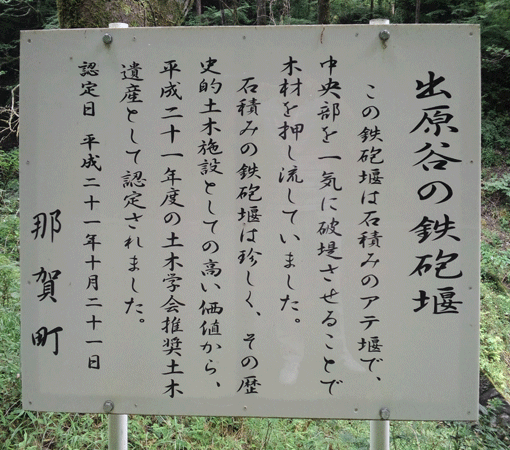

| 徳島阿波踊り空港から約2時間30分、木材流送していた那賀川を眺めながら、最初の見学地である那賀町の鉄砲堰に到着しました。人の賑わいを失くした山奥でひっそりと浮かび上がる鉄砲堰を眺めながら、地域が歩んできた林業の歴史と人々の暮らしの関わりを瞑想しました。 | |||||||||||||||

| 陸路が整備され木材の輸送は便利になったけれど、林業に従事する人は減少し、地域の暮らしは、集落の維持すらままならないこの現実。改めて林業と地域の暮らしについて考えさせられた瞬間でもありました。 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 那賀町の鉄砲堰 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 鉄砲堰の説明 | |||||||||||||||

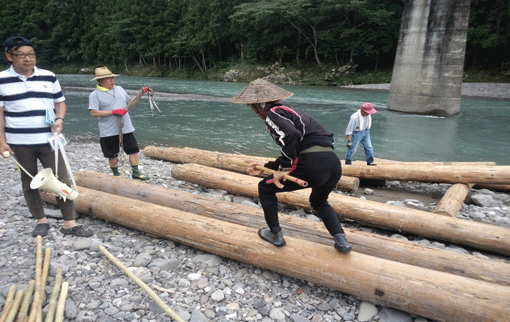

| そして今回の企画の目玉の一つである木頭杉一本乗り。生憎の天候にも関わらず、約2時間、ほとんど休憩することもなく、少年の頃に戻ったように、無邪気に一本乗りに没頭しました。今思い出しても実に楽しかった。 | |||||||||||||||

| この楽しさが、吉野に戻って、石橋輝一君、桝谷貴仁君と3人で実践した吉野杉一本乗り挑戦に繋がったのだと思います。 | |||||||||||||||

| 次回開催される全国スギダラケ倶楽部全国大会in吉野に向けて、吉野杉一本乗り体験は、是非実現させたいメニューの一つになりました。木頭の筏師の指導を仰ぎながら、実現できれば最高です。 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 名人による一本乗りの指導 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 木頭杉一本乗り体験 | |||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

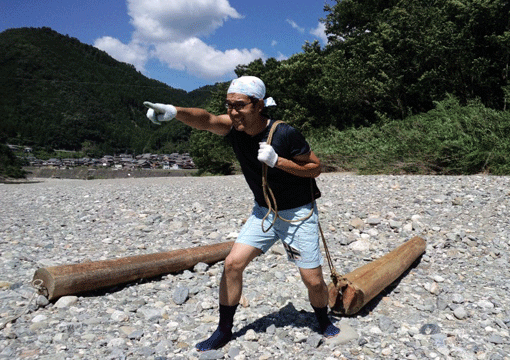

| 吉野でも再度挑戦。左から桝谷貴仁君、石橋輝一君、筆者 | 一本乗りの杉を担ぐ桝谷君 | ||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 吉野に戻って、再度一本乗りに挑戦 | |||||||||||||||

| 木頭杉一本乗りを満喫したした後、かつて林業従事者が泊まっていたさくらぎ旅館に到着。吉野の町で生まれ育ち、今も過ごしている私でさえ、小さい頃見た懐かしい風景を思い出させる町並みがそこにはありました。 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 懐かしい町並み | |||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| さくらぎ旅館 | 川にかかる橋 | ||||||||||||||

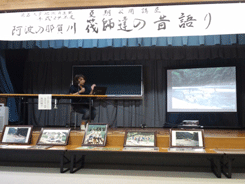

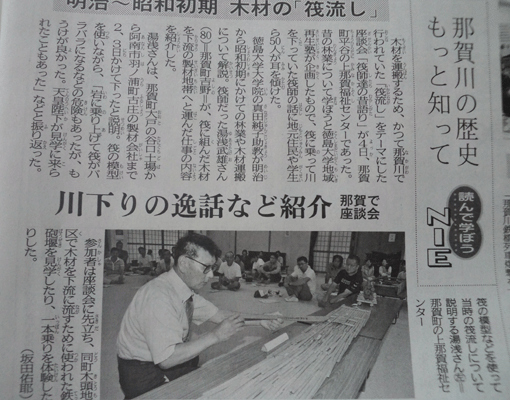

| 交流会の前に開催された徳島大学地域再生塾公開講座では、真田先生と元筏師の湯浅さんから、木頭の林業について、歴史を振り返りながら、直面する林業の現状について話を聞かせていただきました。 | |||||||||||||||

| それぞれの地域で日本の林業を支えてきた職人の技術が、時代の流れの中で途絶えようとしている現実を垣間見たとき、どのような形で職人の技術を継承していくか、樽丸林業といわれた吉野林業が抱える課題とダブって見えました。 | |||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| 徳島大学 真田先生 | 元筏師の湯浅氏 | ||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 新聞掲載記事 | |||||||||||||||

| 翌日見学させていただいた橋本林業の施業現場。吉野の大橋慶三郎氏の道づくりに学び、施業効率を上げるために、素晴らしい道づくりを実践されていました。橋本氏より経営理念、経営方針をお聞きした中で、特に「妨げとなるものを取り除く(一利を興すより、一害除く)」という理念、林業経営において、これ以上妨げとなるものを取り除くことが出来ないところまで来ている現実を改めて痛感しました。 | |||||||||||||||

| 道ができたお陰で、一本でも欲しいときに出すことが出来る。ただ、木材の価格が… 。橋本氏の奥様と、山林を歩きながら会話する中で、重く心に響いた。 何代にも亘り山を守り、地域の暮らしを支えてきた日本の林業家の率直な言葉であろう。 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 橋本林業の施業現場にて。左から南雲氏、橋本氏。 | |||||||||||||||

| 今回、真田さんが企画された木頭杉ツアーと我々が吉野で開催した木桶復活プロジェクト、共に地域が歩んできた林業の歴史を学ぶことから、地域の再生を図ろうという共通点を感じました。 | |||||||||||||||

| 原点を見つめなおす時、そこには職人の技術や暮らす人々の知恵がありました。 地域の暮らしを豊かにする産業と文化が育まれ、集落が維持されてきました。 |

|||||||||||||||

| 木頭に限らず、かつて林業が栄えた集落が、今存続の危機に陥っています。 私自身、林業地すべてを知るわけではありませんが、今、林業という産業が地域の暮らしとかけ離れてきているように感じてなりません。 |

|||||||||||||||

| 国土の7割を占める森林を持つ日本において、今一度「地域の暮らしを豊かにする林業の再生とは何か」「集落が維持できる林業の再生とは何か」を考え、それぞれの地域で行動を起こさなければならない、待ったなしの状況になってきていることも事実であります。 | |||||||||||||||

| 「木は命を宿した生き物である」「木の文化は日本の文化である前に地域の文化である」 という考えのもと、一本一本特性を見極め、木に関わる職人の技術が生かせる林業を目指したいと思います。 | |||||||||||||||

| 私自身、吉野林業の最大の特徴は育林技術にあると思っております。育林技術を途絶えさすことは、地域の暮らしを途絶えさすことにも繋がると考えております。 育林技術と地域の暮らしを維持するためにも、吉野林業の特徴を活かした新たなカスケード利用を考えていきたいと思います。 |

|||||||||||||||

| 最後になりますが、タイムスリップしたような不思議な二日間でした。企画いただきました真田先生に感謝申し上げるとともに、次回は吉野で一本乗りしましょう。 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 次回は吉野で一本乗りしましょう | |||||||||||||||

| ●<なかい・あきもと> 林業家。中神木材 代表。吉野町議会議員。 山から街まで、川上から川下までを考えた林業経営を模索し、吉野林業の再生を目指す。 |

|||||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||