|

|

|

||||||||||||||||

| 今月の一枚 | ||||||||||||||||

| ※話の内容に関係なく適当な写真をアップするという身勝手なコーナーです。 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

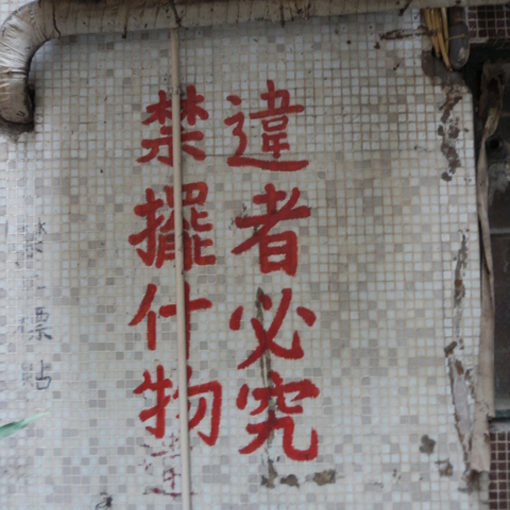

| マカオの路地裏で見つけた落書き……なのか、宣伝なのか、よくわからない言葉。 日本人としては読めそうで読めないところがもどかしい。 「違者必究」でありながら「禁」であるところに、なにか強いメッセージを感じるのだった。 | ||||||||||||||||

| 3月、マカオに行ってきた。東京建築士会の女性委員会ご一行にくっついていくツアーで、もちろん目的はカジノではなく、観光客が行きそうもない(行けそうにない)中国色濃厚なうらぶれた路地裏巡りが目的である。 | ||||||||||||||||

| マカオの街は、ポルトガル領時代の面影が残る西洋風の表の顔と、どっぷり中国的な裏の顔が通り一本でガラッと変わる。2001年に大々的に改修が行われた歴史地区の街並みには、黄色やピンク、シャーベットグリーンに塗られたお菓子のような建物が実に可愛らしく並んでいるのだが、ふと横丁に入ると、錆び鉄色にくすんだ集合住宅が密集していて、そっちの方ばかりに意識が吸い寄せられてしまうのだった。 | ||||||||||||||||

| 何しろ面白い! 窓ごとに各自勝手に張り出した鳥かごのような出窓(?)や、入口にタテヨコ斜めに寄せ集まってぎゅうぎゅう取り付けられているポスト、雨よけのため塩ビ管を適当に切った輪っかを被せてある呼び鈴、ペンキの落書き、食べ物の匂い……それは映画のセットのようで、これはアレだ、と思い浮かべたのは、前に雑誌の取材で訪れたことのある、造形やさんが香港のかつての九龍城をイメージしてつくったゲームセンター内の架空の世界だ。昔の情景のようでもあり、近未来のようでもある異空間。 | ||||||||||||||||

| ところで、今回なんで路地裏巡りなのかと言えば、マカオのコミュニティにおける袋小路のあり方を研究している若き女性建築家が引率してくれたから。彼女は、マカオが世界遺産に指定されるきっかけともなった2001年の街並み改修の際、地元の建築家や大学の研究室と連携して、計画推進の下地となる調査に参加しながらドクター論文を仕上げた。 | ||||||||||||||||

| 日本の下町でも植木鉢が並ぶ路地の奥に井戸ポンプがあって、その周囲がなんとなく開けているような場所があるが、マカオの袋小路はそれによく似ている。地図で見るとしっかりとした直線的な街路から虫食いの跡のようにジワジワと横に広がり、途中でくねくね曲がりながらブツッと途切れる細い道が書かれており、「○○里」とか「××圍(囲)」と名付けられたその袋小路は、古いところでは2階建ての長屋で、建て替えが進んだ地区では5〜6階建ての集合住宅でぐるりと囲まれている。 | ||||||||||||||||

| 街路から路地に一歩入ると、(入口には、結界として門や小さな祭壇がつくられているので、関係者以外何となく入りづらい)表通りの喧噪から離れ、密集地の中にぽっかりと外光が落ちる中庭のような平和さだ。雰囲気的には、日本の下町の路地と比べると、さらに遠慮のない「住人共有の外空間」で、赤いパンティなんかが堂々と干してあるような開けっぴろげな感じがなんともいえない。 | ||||||||||||||||

| 袋小路の行き止まりには、たいてい大きな木が枝を広げていて、下にベンチや小椅子が置かれている。高温多湿のマカオでは、こうした木陰の下がみんなの(特に年寄りたちの)溜まり場として有効に活用されているのだという。 | ||||||||||||||||

| 一方、マカオには、袋小路的溜まり場とは別に、教会や公会堂、図書館といった建物の前に「前地」(ポルトガル語で「ラルゴ」)と呼ばれる公的な広場があるのだが、ラルゴっていうのは、音楽用語では「非常にゆっくり」「ゆったり」という意味を持つように、まさにこの広場も道がそこだけ広くなった胃袋のような広場で、西洋的な、四角いとか正円で噴水がある、というようなきちんとした「広場」じゃないところが、アジア的な緩さを伴っていてなかなかいい。 | ||||||||||||||||

| ラルゴが胃袋だとしたら、袋小路の溜まり場は盲腸のようなもんである。いずれも道の延長上にあって、建物の前空間を兼ねている。人が憩う場所っていうのは、そんなもんでいいんじゃないかな、と思うのだ。きちんと歌壇なんか整備しなくても、モニュメントなんかなくても、木陰と椅子があれば十分。それは、軒先に縁台があって夕涼みなんかしていた日本の風景に通じる、ウチとソトのキワの豊かさだ。 | ||||||||||||||||

| 道のキワ、軒下のキワのあいまいなところをちょっぴりふくらますだけでいい。あるいは、家を建てる時にちょっぴり通りから凹ますだけでいい。そこに1本、場の拠り所になるような木を植えてくれれば理想的。家の前で一人日向ぼっこをするお年寄りが寂しそうに見えないような、外歩きのセールスマンがお昼の休憩ができるような、赤ちゃんを連れたお母さんが一休みできるような、小さな胃袋的、盲腸的溜まり場が日本にももっとあるといいな、と思うのだった。 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 鄭家というポルトガル領時代の中国人思想家のお屋敷(1800年代。修復済み)。中庭を囲むホールに可動式のガラリ戸が回されていて、そのガラリ戸が観音開きじゃなく、蔀戸のように庇になるところがいい! これなら雨も日差しもよけられるし、明るいし。 窓際のデイベッドにねそべってお昼寝、なんて湿気の多い夏のマカオには最適のつくりだ。光を採り入れる欄間にはめ込まれているのは透ける貝殻。 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| こちらは廬家という1800年代末の中国人実業家の邸宅。中庭に面した部屋の中から撮っているのだけれど、夏向きとは言え、こうなると1階はほとんど「外」ですな。中庭は雨がちゃんと流れていくつくりになっている。 | ||||||||||||||||

| ●<ながまち・みわこ> ライター 1965年横浜生まれ。ムサ美の造形学部でインテリアデザインを専攻。 雑誌編集者を経て97年にライターとして独立。 建築、デザイン、 暮らしの垣根を越えて執筆活動を展開中。 特に日本の風土や暮らしが育んだモノやかたちに興味あり。 著書に 『鯨尺の法則』 『欲しかったモノ』 『天の虫 天の糸』(いずれもラトルズ刊)がある。 月刊杉web単行本『つれづれ杉話』:http://www.m-sugi.com/books/books_komachi.htm 月刊杉web単行本『新・つれづれ杉話』:http://www.m-sugi.com/books/books_komachi2.htm 月刊杉web単行本『続・つれづれ杉話』:http://www.m-sugi.com/books/books_komachi3.htm |

||||||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||