|

特集 上崎橋10周年!! |

|

| |

上崎ものがたり 10周年 |

|

| |

|

| |

|

|

|

3月18日。今や宮崎県県北の春の恒例イベントとなった「上崎菜の花祭り」に参加した。

かれこれ10回目のイベントだ。10年前の2006年に上崎地区待望の上崎橋が架橋され、この橋を主役に毎年行われている。

10年前と言えば、娘は小学生、息子はまだ幼稚園児であった。

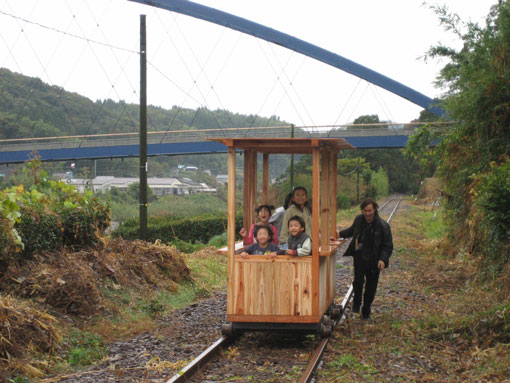

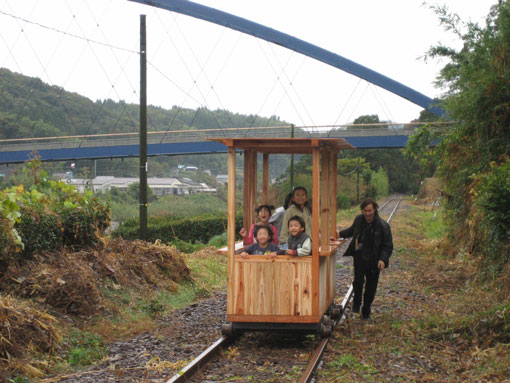

橋開通イベントではトロッコ列車に乗り込み南雲さんや千代田さんに押すようにせがんでいた可愛いかったあの二人も今や娘は大学生で息子も来春には高校生になる。

未だにこのイベントを楽しみにしている息子は、部活の試合で今年は参加できなかったのだが、数年前のイベントでの4輪バキー乗車に味をしめ、あれにまた乗りたいと時折懐かしんでいる。 |

| |

|

| |

|

| |

開通イベントで子供たちを乗せてトロッコを押す南雲さん千代田さん

|

| |

一人さみしい参加となったが、到着するなり嬉しい報告を頂いた。

永田幸男さんと甲斐丈義さんが「田丸さん、やることにしました、10周年。手伝ってくださいね。」と言ってきた。

開通当初から10年目の年には何かやりたいとの思いがあったので本当に嬉しかった。

単なる開通10年ではなく、上崎地区が大事に橋を守ってきた10年、、、

私と上崎地区とのつながりは12年ほど前から。

既に日向市駅周辺の整備事業をきっかけに、当時所属していた若手木材業者の団体である宮崎県木材青壮年会連合会と南雲さん等日本全国スギダラケ倶楽部メンバーとの繋がりが熱くなり始めていた頃。海野(海杉)さんからこう話が有った。

「再来年に県の林務部発注で東臼杵郡北方町(現在は延岡市北方町)の上崎って地区に林道橋が架けられることになっちょっちゃわ。その行政側の植村さんと梶原さんって担当者が、ただ単に橋を架けて終わりじゃなくて、橋の架橋が地域の活性化に繋がるきっかけとなるよう仕掛けたいって言いよっとよ、それで南雲さんが協力しよっちゃけど。田丸さん地元やし手伝ってくれん?丸太の手すりを取り付けようってアイデアがあるとよ。もちろん手伝ってもらうのは製作だけじゃなくて、その前の仕掛けづくりからよ(^_-)-☆」

ウチの仕事は造園、土木の木製資材の製造販売で、そのほとんどが公共工事由来の注文であるが、手掛けた製品を通じて最終消費者や施設利用者に喜んで頂きそして大切にして貰えるようにと、思いを込めたものづくりをしようと心がけている。

しかし役所や施工業者のみとしか相対しない公共事業では「思い入れ」の部分はなかなか評価して貰えない。

常々、「最終消費者や利用者の喜ぶ様をダイレクトに感じる仕事がしたいものだ。」と思っていたので、一も二もなく仲間に入れて欲しいとこちらからお願いした。

高欄手すりに使用する杉材は、上崎地区の甲斐靖さんが提供して下さった。

山からの木材選別に始まり、そして開通式前日の取り付けイベントに至るまでの地域住民と一体となって取り組んだ「上崎プロジェクト」は大きな刺激を私にもたらした。 |

| |

|

| |

|

|

この間のエピソードは上崎ものがたり1〜9にて詳しく紹介されている通りだが、中でも印象深かったのは原木の伐採作業の第1回目のワークショップ(WS)。スギダラからも多くのメンバーが参加し、地元延岡市の九州保健福祉大学の学生約20人も加わり行われた。その日の朝、私はチャーターしたマイクロバスに乗り込み大学から学生たちを連れて上崎入りをしたのだが、沿道から上崎のおじいちゃんおばあちゃんたちが総出で手を振り迎えてくれた。

その姿に沢山の若者やよそ者が集まってきて、きっと戸惑いもあっただろうが、期待を募らせ「よ〜し、やろうじゃないか!」と言っているように感じたものだ。

その光景は今でもはっきりと覚えている。

その日の盛り上がりに私自身興奮して、このまま楽しく開通まで事が進んでいくと思っていたのだが、それは甘い考えであることにすぐに気付かされることとなった。

WS2回目の原木搬出及び玉切りを終え、木材を自然乾燥させている間に徐々に重苦しい雰囲気が漂い始めていた。

|

第一回WSを紹介する新聞記事

|

|

|

|

| |

慣れないことを急ぎ足で進めていくことの戸惑いとプレッシャーもあっただろうが、住民一人一人の様々な想いが交錯していた時期だったと思う。

長年待ち続けた願いからのそれぞれの想いや思惑。よそ者の私には計り知れない事情があるのだろうと見守ることしか出来ないでいた。

上崎の未来を考えて積極的な活動を行っていこう! その為の基盤づくりを開通までに少しでも進めよう! なんてなことをいっちょ前に考えていた私は、途中なかなか盛り上がっていかない地域のモチベーションに苛立ちさえ感じたことも有った。

しかし、何事も地域みんなで考え、一つ一つ解決策を導き出し乗り越えていく姿に、私の思いは華やかな結果を夢見る一方的な押し付けの感情でしかなかったのだと段々と気付いていった。 |

| |

|

|

|

メンテナンス作業

|

|

メンテナンス参加者全員での菜の花の種まき

|

|

| |

|

| |

一面の菜の花畑

|

| |

上崎は橋の開通以来、毎年欠かさず11月、文化の日近くになると住民全員で橋のメンテナンスをしている。その際に橋から見下ろす畑に皆で菜の花の種を蒔く。

その種が3月の菜の花まつりに合わせて満開になる。

川の向こう岸一面に広がる黄色の絨毯は春の陽気に照らされ輝いている。

ついつい、この景色に誘われ上崎橋を渡り散策したくなる。

集落入口まで足を延ばすと、野菜や果物、たまに石鹸など(笑)が並ぶ無人販売所がある。

美味しそうなものばかりで100円玉があっという間になくなる。

正月には橋に門松飾りもそなえる。

近くなった上崎を外の人達に気付いてもらう、立ち寄ってもらうための努力を一歩一歩進めているのだ。

|

| |

|

| |

上崎の入り口の門松

|

| |

橋が出来たからって、それまでの主要路であったうねうねと曲がった狭い林道もほったらかしにはしていない、しっかりとみんなで整備し管理している。

10年前に廃線となったTR高千穂鉄道の駅舎が次々と壊されていくなかで上崎駅の駅舎はその周辺と共に大事な上崎の一風景として区民によって守り続けられている。

あの頃に感じた仲良くまとまりがあってみんなで支えあっている上崎。

そう、橋が架かって色んな意味で環境が変わり手段も増えたけど、上崎の本質は架橋に左右されるものではないのだ。

木製品は手が掛かる。手を掛けなければ汚れが染みつきカビもキノコも発生し朽ちていく。

それは重ねた年輪よりもはるかに速いスピードでである。まして屋外で雨ざらしにして使うなら尚更である。

だからこそ雨仕舞を試行錯誤しモックル処理も施した。その上でメンテナンスや取り換えが行い易いように取付方法にも工夫を凝らしてある。それでも永遠ではない。防腐・防蟻性能に対して10年を保証するモックル処理でも、まったく放っておけば20年後は分からない。

でも手を掛けてあげれば木は応えてくれる。現に上崎の木製品は10年を経過した今もビンビンしている。20年どころか30年も持つんじゃないかと話している程だ。

いつかのメンテナンス作業の時にちらっと聞こえてきた。

「手すりも木を使わんで鉄とか石にしちょけばメンテやらせんで済んだとやないか?」

少しドキッとしたが、それでも手すりを一生懸命磨いてくれている。

上崎で良かった。この人達で良かった。

製作のお手伝いをした「木」たちが地域で、そして世代を超えて人々が繋がっていくためのツールのひとつとなっていることに本当に感動し、ものづくりに対する考えは間違ってない。「木」を使うためのストーリーはやはりこういう事なんだと上崎を訪れる度、いつも感じる。

私がイメージしていた10周年は、上崎内外の懐かしのメンバーを中心に、どこかのお店で同窓会的な飲み会を開いて翌日メンテナンスをみんなでやろう的なものだったのだが、上崎の皆さんが企画したのは区民全員参加の同窓会(前夜祭)プラス地域主催での記念式典及び祝賀会だった。すべて区民手作りである。

本当にみんなが10周年を喜んでいて、上崎橋を愛しているんだなと感じた。

10周年イベントに向けての1回目の実行委員会の席で甲斐丈義さんが言った「この10年、上崎橋が架かって良いことも悪りぃことも有った。いや、良いことの方が全然大きいとよ。でもこの10年は自分たちなりに橋を守ってそして橋を通して上崎地区を考えてきたけど、そんなに上崎は良くはなってない。この10周年イベントはこれからの10年に対する覚悟と飛躍を誓うそんな日にせにゃいかんと思うとよね。」

ふるさとづくり協議会の若手や現区長の原田隆さんだけでなく、その日会議に参加していた建設当時の区長だった永田信義さんや開通当時の区長の甲斐佐一郎さん達年長者も含めて皆が何度もうなずいた。 |

| |

|

| |

開通イベント時に記したメッセージが今なお残る。藤本一輝君(当時4才現在 北方学園中等部3年生)はこの度の10周年式典で、橋そして地域を想う言葉を述べた。 |

| |

|

| |

人と人のまとまりがあるから、地域は美しく保たれ、みんなが願う飛躍に繋がる活動を継続して行うことが出来ている。

上崎地区、担当行政、スギダラ、、、みんなで仕掛け取り組んだ「上崎プロジェクト」は、脈々と息づきしっかりと未来を見据えて進行中である。

20周年、30周年と是非一緒に時を重ねて行けたらと思う。 |

| |

|

| |

|

| |

10周年前夜祭での集合写真

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

●<たまる・たかひさ> 有限会社 マルウッド 代表取締役

|

| |

|