|

|

|

||||||||||||||||

本当に本当に、すぎだらけ なプロジェクトがはじまった。 |

||||||||||||||||

気が付いたら、35歳。すぎだらに入ったのが確か、22歳くらいのころだから、気が付いたらもう13年が経過している。あの時、思っていたことが、実現できるかもしれない。それは、思ったよりも険しい道のりだけど、夢がある。 ツギテプロジェクトは、面積の95%を占める森林資源と共に生きていくことを決めた岡山県最北東端の西粟倉村で約10年前に起業し、約1年半前に火災で失われた家具工房『ようび』の再興プロジェクトである。より木の村らしい形で村の風景に返還し、もう一度この地で挑戦を続けるためにこのプロジェクトはスタートした。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

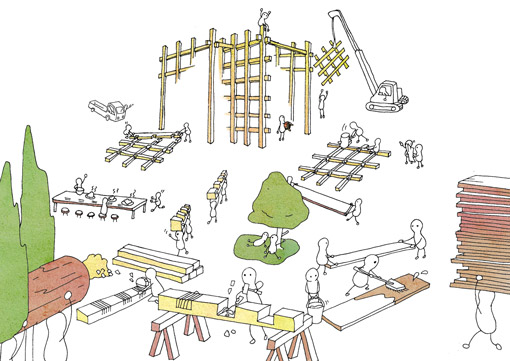

当初、本プロジェクトの一番の特徴は、設計者・施工者・使用者が同一であることだと思っていた。しかし、工程が進むにつれてわかった特記すべき特徴は「民技」の集積であるということである。民技とは、茅葺屋根のように民の力によるものと仮定している。職人の力も知恵も必要とするが、経験者、素人、そして飯を炊く人がいて成り立つもの。ツギテプロジェクトが始まって以来、毎日のように「初めまして」や「お久しぶり」なんて話しながら食卓を囲んでいる。毎週のように来てくださるお父さんがいる。これに、どれだけ、励まされていることか。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

可能な限り地域と人の力で実現できるよう選んだ構法は、工法であった。構造方法を選んだのではなく、工事方法を選んでたのだ。この建築は、無名の人々が植え育てたスギを90㎜角で多用し、集まる人の手で刻み、人の手で組み立てられ、徐々に風景となってゆく。結果として、可能な限り、材を動かさず、地元で加工することができている。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 建物の外壁はガラス張りとなり、オープンファクトリーとして、私たちの日々が見えるようになる。また、二階建て部分の仕上げは、東本願寺の改修時に使われたというご利益のある合板足場板を、広島にあるWOODPROさんから、ご支援いただくことになった。代表の中本さんは、若い頃に会社を引き継がれてすぐに、大きな水害に合われたのを立て直して、どこにもない、会社に育てられた。他人事と思えなかったんだ、と言って、何も求めず、差し出してくださった。同じ、ソフトウッド仲間だから、と言ってくださったのだけれど、こんな大人になれるか、と問われている気がしている。実は、私が小学校のころ住んでいた町にお店がある、というのも不思議なご縁 。WOODPROさんのお店は、こんなお店が、近くにあれば、、、と思ってしまう、DIYワンダーランドだ。スギダラメンバーは、ぜひ訪れていただきたい! |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

人々が多く訪れる南向きからは、大きく開いた建物が見え、北側の集落からは、棚田と屋上がつながることで、風景に溶け込む仕掛けがなされており、私たちが掲げる「やがて風景になるものづくり」につながっている。一番、見晴らしの良いところは、森の食卓となる。来年の5月には、応援に来てくださったツギテノミカタたちと、おもいっきり、飲んで歌いたい。11月の半ばから、いよいよ建て方が始まる。その時は、どんな風景が広が |

||||||||||||||||

実は、ようび建築設計室が二人になりました!杉コレin都城に「木漏れ光橋」で参戦した与語くん。 |

||||||||||||||||

●<おおしま・なおこ> ようびツギテプロジェクトリーダー |

||||||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||