|

|

|

||||||||||||||||

3.杉の構造材としての可能性 |

*第1回 「杉の可能性(上)」はこちらへ |

|||||||||||||||

|

||||||||||||||||

3−1 杉の圧縮方向の利用 |

||||||||||||||||

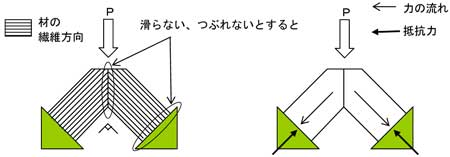

| 杉の強度で、繊維方向の圧縮抵抗力は、繊維と直行方向の圧縮抵抗力(めりこみ耐力)や、曲げ抵抗・せん断抵抗等よりも(座屈抵抗力が圧縮抵抗と同等であれば)強度があり、この特性を理解して木による架構体を構築すれば、鉄筋コンクリートの圧縮抵抗力と同等な耐力が得られるのである。 つまり、架構体すべてにおいて圧縮力(座屈破壊をさせないで)を受けるよう工夫してやれば、杉の弱いとされている現象(柔らかい為、めり込むとか、たわむ等)が起こらないで、比較的高い抵抗力が得られるのである。(こんなことが全てにわたって出来るのであればの理想話ではあるが) (図−3) |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

図−3 曲げ応力抵抗材でなく圧縮応力抵抗材とした利用方法が杉の性能を引き出す。また、組み合わせた接合部の接点を多用する事により「応力分散」する事も杉の可能性を引き出す要点である。 |

||||||||||||||||

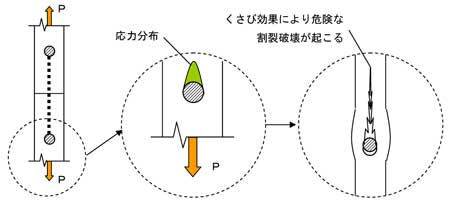

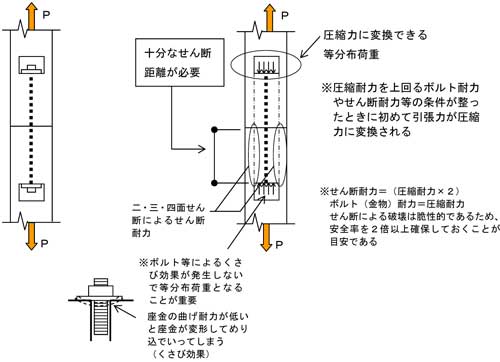

| また、引張材であっても構造的に工夫することにより、圧縮力に変換することも可能であり、材にとって不利になる力(図−4)も接合部を有利な方向に転換することができる。(図−5) | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 図−4 くさび効果 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

図−5 力の変換 |

||||||||||||||||

| 3−2 杉による多接点の利点 | ||||||||||||||||

杉材の接点数を多くすることにより、「総持ち効果」と呼ばれる、力の分散効果により安全な架構が出来、古来よりの大工の作り方につながるのである。 上記のように力の処理さえできれば、小さな材や材料強度の弱い材で住宅程度の2間(3.64m)スパンから、ホール等の2間〜6間程度のスパンも可能であるといえ、杉材の有効利用も可能であると思われる。杉材の組み合わせで、大きな梁に匹敵するようにできれば、集成材で構成される空間も構成することができ、杉の利用につながる可能性がある。材料単体では、米松や桧と比べると強度が低いが、組み合わせの方法を工夫(力学的に)するだけで、かなりの可能性を秘めているのである。(写真−4・5) |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

| 写真−4 [貫構造] 清水の舞台を空中に浮かべたように、立体面格子を組み、約5mのスパンを飛ばしている。貫材2寸×4寸・柱4寸角の小径木を組み合わせている。 |

写真−5 [扇垂木] 4本の隅木と垂木のみで約7m角のスパンを飛ばしている。隅木4寸角・垂木2寸×4寸の小径木を組み合わせたものである。 |

|||||||||||||||

| 3−3 杉を利用した事例 | ||||||||||||||||

| ここで杉を利用した事例としていくつか挙げることとする。 | ||||||||||||||||

| ●小さな梁で大きな性能(合成梁) 写真−6では重ね透かし梁を用いて、構造性能とデザインをうまく両立させることが出来る。大きなスパンを飛ばすのに必ずしも大断面が必要になると思われがちだが、荷重状態によっては小径木の組み合わせでズレ応力を処理できれば合成梁として持たせる事が杉でも可能である。 |

|

|||||||||||||||

| 写真−6 | ||||||||||||||||

| ●杉板材を利用した積層湾曲梁(アーチ梁) 写真−7で採用している湾曲した梁(アーチ梁)は、集成材を使用しているものではなく、15mmの杉板を重ね合わせたものである。上から荷重がかかったときは、広がろうとする力をタイバーで抑えるシステム。杉板同士の接合には接着剤は一切使用しておらず、コーススレッドビスのみで組み合わせたものである。 |

|

|||||||||||||||

| 写真−7 | ||||||||||||||||

| また、写真−8においては、壁を湾曲させるために、上記と同様に杉板を横に重ね合わせた合成梁としたものである。板の使用方法だけではなく、使用する向きを変えることで、またヒト味もフタ味も違うものが見えてくるのである。 |  |

|||||||||||||||

| 写真−8 | ||||||||||||||||

| 上記のような構造が可能になるのも、不可能になるのも全ては杉材を生かしきれるか 否かで決まり、杉材を構造的に生かすことができなければ、杉の可能性もそれ以上広がることもないと言っても過言ではないと思われる。 次号より杉の建築構造材への利用方法を可能にする、実務例やその技術的内容を説明し連載していきます。(お楽しみに) |

||||||||||||||||

| ●<たはら・まさる> 「木構造建築研究所 田原」主宰 http://www4.kcn.ne.jp/~taharakn |

||||||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||