|

|

|

|||||||||||||||

| PD N_ | |||||||||||||||

| a)@ͶßÉ | |||||||||||||||

| @±Çà̽ßÌuhAkiko+æèuashiatovªAUæè̪Jn³ê½B ºÊ̪A®¨Ì«`ÆÈÁĨèA¢ÄàÆA»Ì®¨Ì µ ƪcéAÆ¢¤àÌB È¢¾tÅà¾Å«ÄµÜ¤»Ì¤iàAN_ÆÈÁ½uRNV2005vÅÁÊÜðóܵĩçUNÆ¢¤ÎÌÈ©ÅAlXÈz¢AòRÌlBÉæÁÄA¤i»ÖÆÁ½B¡ñÍA»êçÉ¢ÄA§É¨¢Ä¶ÍÆ·é@ïð¸«AåÏðµv¤B RNVÅÌRZvgðͶßA¡ÜÅÊè߬ī½A¢¾ø¦Ä¢éâèàÜßA»êçðêÊè®·éÇ¢@ïƨ¦A©¹Ä¸±¤Æv¤B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| uashiatov | |||||||||||||||

| b)@MÒÉ墀 | |||||||||||||||

@uashiatovÍlXÈlªÖíèA¶Ü꽤i¾B»êÍRNV2005©çͶÜéªA»ÌOÉMÒiȺAljÉ¢ÄGêĨB |

|||||||||||||||

| ÑÆðÜß½ØÞ¶YÌßöÍA¨¨Ü©ÅÍ ÁÄàAØ m©çwñ¾B»µÄAåÊÉAѳ꽪A»Ýø¦Ä¢éâèàAméÉÈéBRÆÅÍ Á½ªA©ª©gªÇ꾯÷ÍÅ Á½ÆµÄàuvÉεĽ©Å«È¢©AíÉTÁÄ¢±¤ÆASÉÝñ¾®Å Á½B | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| ìãºØ m | |||||||||||||||

@»ÌãA®ïÐâqz¤Eåã±ÉÎßéÆÈéB»±ÅßÄÖíÁ½¨ÍA¨¢ð·ÌRyÅ Á½B~nÊϪ16hað´¦éæ¤ÈAssKÍÌvæÉ|M³êȪçARyÅAÀ»ÖÆü©¤B»¤¢Á½å«ÈvWFNgÉÖíèȪçAXP[AEgµÄ¢væAdðißĢŶÜêé^âA»êç©çó¯éXgXÆ¢Á½vf©ç²¯oé½ßÌA×Ìêª~µ¢Æv¤æ¤ÉÈÁÄ¢½B»Ì A¯¶±Ì¯»Å Á½Ý{³ñ©çA×ïðµÄÝÈ¢©ÆA¨U¢ðó¯éBO[vƵÄÌdÌdûAéÆÌ è©½A±ê©çÌÐïIgDÍAlÆǤÖíè ¢A²«ño½¬Êðìè °Ä¢Ì©AÈÇðl¦Ä¢±¤AÆ¢¤à̾Á½B»êÍAÈO©çÞÆxXc_µÄ¢½àeÅà éB»êðÀÛÉ×ïƵAc_ðµæ¤ÆAÞªmè¢ðWßÄ«µ½B |

|||||||||||||||

| c)@RNV | |||||||||||||||

| @×ïÉWÜÁ½o[ÍAéÆÆA³çWÈÇAÓ¾ñÖíéÍÙÆñdz¢æ¤ÈÙÆíÌo[¾Á½Bo[ª»ê¼êo±µ½âA¡Ì»¡à¥Ü¦A¿ð¿ñèbµ¤BlàAØ mâAzEÆïÌRyÆ¢Á½bðµÄ¢½æ¤Év¤B »ÌO[vÅAuÈÉ©âÁÄݽ¢ËIvÆ¢¤éÆÆ̼Cñ©ç̾ðó¯A©ªª½©Å«éª é¾ë¤©ÆA®é®éÆl¦AC^[lbgÅîñûWðµÄ¢½B»Ìu_PäyvÌz[y[Wð©µARNV̶ÝðméB |

|||||||||||||||

@fUCEACfAͶm¾ÆA̩紶ĢéBÇ꾯ACfAð¶ÝARyÅÜð¾Ä¢ÄàA¢âA¾Ä¢ÈÄàA»êð»ÀÌàÌÆoȯêÎA¼Òª»Ì¤¿À»µÄµÜ¤BÁâAÓ Æ¢Á½ ðÂlžéÉÍAå«ÈoÏIÈSªº¤B»êçÌ ðÂlªo^·éÈñÄÍAæÙÇ̪ȯêÎÈ¢¾ë¤BâÁ½àñ¿Ì¢E¾B |

|||||||||||||||

@RNVÍAêR¸ðÊßµ½ìiÌÀ¨ðA»ìµÄêéÆ¢¤B¤i»à¢³êéRyÅ é±ÆA»µÄ½æèATue[}ÌuÌyvÆ¢¤¾tÉä©ê½BØ mªAÔ°ÞðgÁÄAÀ¨ðìé®Å éæ¤ÉAÞðgÁÄÀ¨ðìèAÅIR¸ð¨±È¤uRNVvB»±ÉAØ mƯ¶æ¤ÈL¢ð´¶½BÌyÍA©ªÌÅàà豯Ģ½¾t¾BÀÛÉàÌðìéßöÍA×ïÌo[ÉÆÁÄàA¢¢o±ÉÈé¾ë¤B»ê¼êÌo[ªÂm¯âAZpAl¦ûª¤Üe¿µ¤ÅAå«È£Íª¶ÜêéÌACeÍAÇñÈà̪ é̾뤩AÆl¦A×ïÅoÄ«½¿ðv¢oµÄ¢½B»µÄAºÊ̪®¨½¿Ì«`ÆÈèA¢ÄàÅA»Ì«ÕªcéAÆ¢¤ACfAª¶ÜêéB±êÍ¢¯éñ¶áÈ¢©IƬAÝ{³ñÉAðæÁ½B |

|||||||||||||||

| d)@MagnetÌa¶ | |||||||||||||||

| @©µÄA»ÌACfAðAÝñÈÅ`ɵĢ±¤IÆÜÁ½BÐÆܸlª[_[ÆÈèARyÖü¯½ìiÃèɨ¢ÄASÌðÜÆßéÉÈéB jÆÈéRZvgÍA¨æ»ªÌÅoÂÂàA»ÌîÕÆÈéXg[[É¢ÄAܸÍÝñÈÅbµ¢A®µÄäɵ½B®¨É¢ÄÍAlXÈm¯ÉîÃXg[[ðA³çWÌö³ñªSÆÈèc_·éB«ÕÐÆÂÆÁÄàA»±©çwÔ̽³ÉrbNµ½B c_ðißAmÀÈ©½¿AXg[[ÖƵÞBìiÍAf¼Éyµ¢IÆv¦édãªèÆÈÁÄ¢Á½B»±ÅAÐÆÂÌâèÉCªÂBìiÌåÉÍO[v¼ª¢éAÆ¢¤BlXÈÄðoµ¢AÝ{³ñªñĵ½uMagnetvÆ¢¤¼OÉÜéB dÉ¢ÄÌ×ïªAfUC`[ÉA¶ÜêÏíÁ½uÔÅ Á½B |

|

||||||||||||||

| 2005N8.28ú@«ÕÌ_XÌÀ¡Í^ðAͶßĻ쵽B¶©çAû´AÝ{A¼CAö | |||||||||||||||

| Èñ¾©©ªÌΩè¢Ä¢éCª·éÌÅA±±ÅMagnetÌo[É¢ÄGêĨB | |||||||||||||||

| Ý{ mq âqz¤Ì³¯»B»ÝÍÆÆðp¬A{^EVbvEI[i[B RNVãA¤i»Éü¯½®ÉØèÖíéƯÉAMagnetÌ[_[ÆÈéªA¢ÂàuÁÄMagnetŽ©Å«Äéñâë©vÆÂÔâ«ÈªçAÜÁ½ÜÆÜèÌÈ¢`[ðAàâàâÁÆøÁ¯Ģé[_[B |

|||||||||||||||

| ¼C ÛE GXe[gG[WFgÅ èȪçéÆÆB ÆÉ©Ü¢¶Å檩¦È¢óµÅàuæµIâÁÄÝæ¤vu©ª½¿Å¤i»µæ¤IIvÆOü«¾ÅÝñÈð»ÌCɳ¹ÂÂA¢Âà¨ðÉùÜêÄu[COðó¯éL[p[\B |

|||||||||||||||

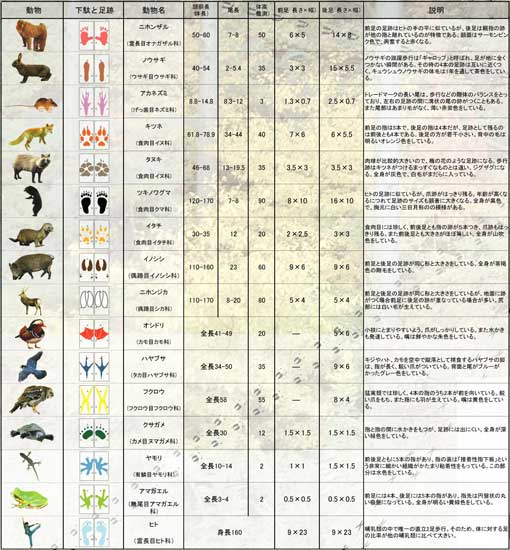

| ö LÁ RNVÌìiìèÌɨ¢ÄA®¨íÌbͶÜèA®¨Ì µ ÆA µÌ^ÑA»Ì®¨½¿ªÇ¤¢¤Â«Å¶«Ä¢éÌ©ÈÇA»êçðÜÆß½³®¨ÌçWB»ÌîMÍAßñÁ½ç廤ÉÈéöM¢B»ÝàA®¨ÌʳA¢Ì¿Ìåسð`¦éðCtE[NƵĢéB |

|||||||||||||||

| QD«ÕÌ_X | |||||||||||||||

| @±±ÅÍARNVQOOTie[}FêØÌóÔ@Tue[}FÌyjÉñoµ½u«ÕÌ_XvÉ¢ÄALµÄ¨B | |||||||||||||||

| a) êØÌX@`«ÕÌ_X` | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| RNV2005Éñoµ½u«ÕÌ_Xvv[{[h | |||||||||||||||

ÛÆÛÆA±Â±ÂAؽؽAÆÁÆÁÆ ®¨ª®ÆAlXȹƤÉA«ÕªcèÜ·B JERƹðo·¨ª èÜ·B êØÌóÔ D«ÈºÊðIñÅA é«Üµå¤B {èÌXª |

|||||||||||||||

| b) {èÌXÉлޮ¨½¿ | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| RNV2005Éñoµ½u«ÕÌ_Xvv[{[hæè æðNbN·éÆAå«ÈTCYÌà̪²¢½¾¯Ü·B |

|||||||||||||||

| c) Ìy | |||||||||||||||

| @RNV2005ɨ¯éTue[}uÌyvÍATuƾ¢ÈªçàAÀÌƱëÍC¾ë¤ÆAl¦Ä¢½BuyvÆ¢¤ÍAÇ꾯¢ÌÅp³êéàÌÆÈé©AÆ¢¤¾BRNVÍAznÌRyÌæ¤Å éªuÌyvðe[}Æ·éÈçAz¾¯ÅÈAv_NgÌÂ\«ðæèTé׫¾Æl¦½B}C¢ÌyðH¢~ßAÌè¢ðúíIÉg¤æ¤É·é¾¯ÅàAÔ°ÞpÍ£i³êA~íêéÌXÍA½¶Üêé¾ë¤Bè¢Ìæ¤ÉAú{lSÄÌlªg¤Â\«Ì éuv_Ngvð¶Ý¾¹½ÈçA»Ìe¿ÍÍvèmêÈ¢BGR¾©çÆAøÉ»êðv·éæ¤ÈàÌÅÍÈANàªyµÝȪçA~µ¢Æv¢A½èOÌæ¤ÉèÉæéªÅ«éuv_Ngvð¶Ý¾·dv«ðA´¶éByÆ¢¤Ó¡¢É¨¢ÄÍAzÉÍÈ¢å«ÈÂ\«ªAv_NgÉÍ éBà¿ëñAznÅÌØÞùvðA»ÀIÉßéªÅ«éACfAª êÎAȨǢB | |||||||||||||||

| @u«ÕÌ_XvÅÍAúíIÉAyµeµßév_NgƵÄAºÊðñ¦µÄ¢éBºÊÍA˺ÊƺʪL¼¾B»êªAúÅ૽ÈéAyµ¢àÌÅ êÎAÞÌy¾¯ÅÈAú{̶»»iƵÄ̺ʪA©¼³êé«Á©¯ÉàÈéÉá¢È¢B¶»Æ¢¤àÌÍA»ÌÜÜÌ`ÅÛµ±¯éªàAR é׫¾Bµ©µAãÆA¢ãÌvÉí¹ÄÏeµÄ¢ÅAVª¤É¢Ìðhµ¢AâYÆÈç¸A¶ÌÅø«pªêÄ¢ÌÅÍÈ¢©B | |||||||||||||||

| @yÉü¯½WJɨ¢ÄA«ÕªcéAÆ¢¤VvÈACfAÍA¶Éߢêɨ¢ÄA½lÈ`Åp³êéÂ\«ðAéßÄ¢éB T_â·CAÓ¾ñ«ÌCÅ̤iWJB³çªìɨ¢ÄÍAHìªÅ«éLbgB®¨ÉÀéKvà³ALN^[Ì«ÕàÂ\©BÇAl¦o¹Î«èªÈ¢B»êçÌÀ»ÍADZ©ç©Ìv]AIt@[ª é©É|ÁÄ¢é̾ªAVvÈACfAÍAlXÈv]ÉεÄA}tðLηN_ÆÈè¤éB»Ì}tªLÑéÅAÌyÍAæè£i³êé¾ë¤B±êªATue[}uÌyvÖÌð¾B»Ìv¢ÍA¡à±¢Ä¢éB |

|||||||||||||||

| @»µÄAÌy¾¯ÅàÈ¢B®¨Ì«ÕðʵÄA»Ì®¨É»¡ð¿A»êªXðméÉÂȪéBÊƵÄAúX̶Ìɨ¢ÄàA«É¢Äl¦é«Á©¯ÉàÈéÌÅÍÈ¢©AÆ¢¤úÒà éB | |||||||||||||||

| d)@öJR¸Ö | |||||||||||||||

| @MagnetÝñÈÌêJªñíêéBêR¸ÊßÌAðARNV2005ÀsÏõ·ÌåY³ñæ踢½B À¨ð»ì·éÉ ½èAØÈOÌt®¨ÍAMagnetɨ¢Äæèt¯éKvª éÆ¢¤BÐÆܸºÊ»ìpÌ}ÊðAtµ½B»µÄA»ÌºÊªÍÜÅÌÔAMagnetͺÊÉæèt¯é@ðǤ[ßé©Al¦éKvª Á½Bu«ÕÌ_XvÍAºÊ̪®¨Ì«`ðµÄ¢é½ßAù»iÌ@ðæèt¯éªÅ«È¢BÇñÈàïðg¢Aù»iÌ@ð¢©ÉÁHµÄæèt¯é©A¢ð¨±ÈÁ½B»¤±¤µÄ¢é¤¿ÉAºÊÌäªÍB |

|||||||||||||||

| @ºÊªÍ¯ÎAãÍlCípBÆÉ©èìÆÅA@ðæè¯ĢB@ð¯½ãÍA@Ư¶FðAÉhÁÄ¢B»ÌìÆÍA°¢Úð±·èȪçÌOéìÆÆÈÁ½BMagnet¾¯ÅÍÈA»ÌìÆÉAmlEFlðª«ÝȪçu«ÕÌ_Xvª®¬·éB | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| RÀsÏõæèçêÄ«½ÌºÊBlCípÅ@ðæèt¯Ä¢B | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| ®¬µ½u«ÕÌ_Xv | |||||||||||||||

| @ÅIR¸ÍA{èsÌt[e{èŨ±Èíê½BMagnetÌo[A¼CñÍp̽ßA»nüèÅ«È©Á½B»ÌÏíèƾÁÄ͸羪Aåã|åÌãyÅA{è§ÅAEµ½Î©èÌRG~³ñªAOõðè`ÁÄêéÉÈÁ½BƾÁÄàAG~³ñÆÍïÁ½·çÈ¢BãyÌqªèÅÐîµÄàçÁ½Ì¾ªAËR̨è¢ðAC¿æ¹³¸¢½B»µÄu«ÕÌ_XvÍAÅIR¸úð}¦éB | |||||||||||||||

| @{èsàÌzeÅAïêÖü©¤õðI¦½±ëAgÑÉdbª©©ÁÄ«½B{ñÆ¢¤åw̯¶©çÌ MÅA¿µ¢ÈÆvÁÄdbÉo½BÞàAt[e{èÉ¢éÆ¢¤BRNVÌêR¸ðÊßµA{èÜŽƢ¤¾Á½Bå«ÈÁ«Æ¤ÉAðµ¢mç¹Åà Á½B½x©RyÌöÜ®Éoé@ïÍ Á½ªA»±É¯¶ªí¹½o±ÍA»êÜų©Á½©ç¾BÝñÈæ£ÁÄéÆAÀ´µ½BêØ̨¦ûɵëAÌyɵëA¼ÌìiªÇ¤¢Á½ðƵĢéÌ©A»Ìæ¤âCÉÈè¾·BÈÆàAºÊÆ¢¤ñÄÍAµÁêÈðÈ̾ë¤AÆ¢¤´o¾¯Í Á½B | |||||||||||||||

@t[e{èÅÌW¦ÍAŶÌãÉAìiª_Ý·éC¿ÌÇ¢à̾Á½B |

|||||||||||||||

| @¯¶ÌìiÍuÌtH[[ `Blowin' in the wind`vi{´jA{cpPFDGÜj Ì[o[ªZûóÉÔ纪èAÉhçêAC¿ÌÇ¢ØAðìèoµÄ¢½B |

|||||||||||||||

| @»¤±¤µÄ¢é¤¿ÉeìiTªÔÌv[e[VªÍ¶ÜéB | |||||||||||||||

| O̽ßAÔª´ßµÈ¢æ¤ûKµÄ¢½ªAMagnetÌv[ÔÍA10ªßÉÈÁ½ÌÅÍÈ¢©BSÄͳÊÉÔ𩯽Av[ºèÌlª«¢Ì¾ªAá³ñAçãc³ñªââ¾ð©«ÈªçuÔð´ßµÄ¢Ü·vÆAiEX³êÄ¢½ªAv¢o³êéB h{ÆÈç¸AÁÊÜðóÜÅ«ÄÇ©Á½B ¡v¢oµÄàAê΢·éµ©È¢B |

|||||||||||||||

| @êÊÌûXªu«ÕÌ_Xvɦ·½ÍAMagnetÌúÒðAy´¦éà̾Á½B ½ÌlªÚÌFðϦAH¢üéæ¤É©éBq½¿ÍAºÊðèÉæèAX^vÌæ¤ÉµÄVñÅ¢½B¼è¼«ÉºÊðÍßÄAª¨[ƾÁÄ¢éqࢽB½æèAÚÌFªÏíéæ¤ÈìiÍAÈ©È©¶ÜêéàÌÅÍÈ¢B Ôá¢ÈAL¢wɤ³êé¤iÉÈéÆAè²½¦ð\ñªÉ´¶éà̾Á½B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| ÅIR¸ïêÅ ét[e{èÉW¦³ê½u«ÕÌ_Xv | |||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| uÌtH[[ `Blowin' in the wind`vi{´jA{cpPFDGÜj | ¦ÄlÌ«`ðIÔà¡AR¸Ïõ· | ||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| u«ÕÌ_XvÉålàAqÇཿàAÚÌFªÏíé | |||||||||||||||

| uashiatovÌLZLiQjÖÂÃ | |||||||||||||||

| <ÍÎçEâ·Èè>@ ìãºØ mOBA_PäyïõNo.229A2005NæèMagnetB å«Èà̩笳ÈàÌÜÅAs«Å«éæ¤È®ðÚwµÄ¢éB |

|||||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||