|

|

|

|||||||||||||

*第33回 N値計算法の中の『L』の原理となった柱カウンターウェイト検証実験 前編 1 |

|||||||||||||

*第34回 N値計算法の中の『L』の原理となった柱カウンターウェイト検証実験 前編 2 |

|||||||||||||

| 2.実験概要 つづき | |||||||||||||

| 2-4.試験加力及び変位測点 | |||||||||||||

| 柱カウンターウェイトの測定箇所として、建物隅角部で測定し易い部分を選定し、加力状況等を写真と解説文で説明する。 | |||||||||||||

|

|

||||||||||||

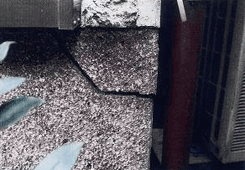

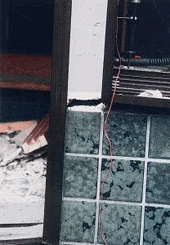

写真13 №1測点 和室道路側コーナー部分 |

写真14 №1測点 和室道路側コーナー部分 |

||||||||||||

| №1測点においてモルタルがくっついた時点でのカウンターウエイトを調べると、モルタルの効果は予想以上に大きく、写真のように土台と基礎の間で大きなクラックが発生した。 また、ジャッキ反力の圧縮力により、基礎表面のついているモルタルにもクラックが入った。 |

和室コーナーにある雨戸の戸袋部分にあるモルタル壁と、土台部分の堺にあるラインに水平的なせん断亀裂が見られた。 | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 写真15「№1測点 和室コーナー部分 | 写真16 №1測点 和室コーナー部分 | ||||||||||||

| つぎに、ラスモルタルの影響をなくすために直交方向の壁をカットし、軸材の影響をなくして実験をした。 | モルタルの影響を排除してどこまでその影響がなくなるのかを調べるため、コーナー柱から1間程度離れたところに変位計を取り付けた。 | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

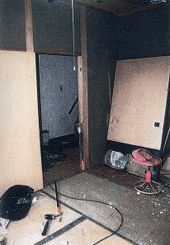

| 写真17 №1測点 和室コーナー部分 | 写真18 №1測点 和室コーナー部分 | ||||||||||||

| 変位計を取り付ける箇所は、計測対象の柱が持ち上がろうとするので、その柱にとりつく壁でなく、写真のように柱にとりついている2階床梁の側面等に受材を設置し、その受材に垂直の角材を床レベルまでおろし、今回は1階床で浮き上がり量を計測したが、できるだけ1階床仕上げを取り外し、G.L.面からの計測が必要である。 1階床レベルで計測する場合は、床が持ち上がったり沈み込んだりする場合があるので注意が必要である。 |

優先梁は梁成の大きな間口方向の梁成21cmの材であり、その下の柱を持ち上げるので間口方向の梁だけではなく、その間口方向の梁に直交にとりつく写真の梁(梁成150mm程度)が一緒に持ち上がっているのがわかる。(柱のほぞが抜けかかっている) | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

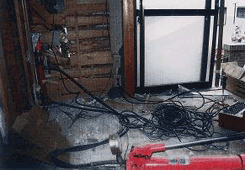

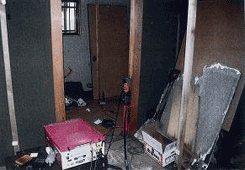

写真19 №2測点 |

写真20 №2測点 |

||||||||||||

| 玄関と和室の界壁の柱部分であり、モルタルが取り付いている状態での計測である。 | 柱が浮き上がった状態で外部より見てみると柱の取り付いているモルタル部分が、基礎より剥離しているのがはっきりとわかる。 | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

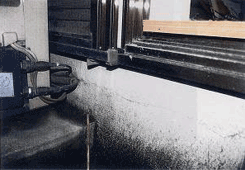

| 写真21 №2測点 | 写真22 №2測点 | ||||||||||||

| №2測点でラスモルタルがついたまま持ち上げるとモルタルの影響で非常に耐力が出ることがわかった。 写真でわかるとおり、開口部のコーナーから柱の持ち上がりによるせん断クラックがはっきりと確認できる。この状態で柱が約20mm程度浮き上がった状態だが、耐力壁長さを91cmとするならば、1/46radの変位を生じた外壁となるが、モルタル壁部分には、際だって大きなクラックは見受けられない。 |

計測対象柱の柱脚部分であるが、浮き上がりが10mm程度で、タイルとモルタル部分にクラックが発生した。 | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 写真23 №3測点,№4測点 | 写真24 №3測点 | ||||||||||||

| №3と№4の計測のためのホールダウン金物を取り付けた状態。 №3は直接土台の上からジャッキアップができるようにしたが、№4の計測点においては床に構造用合板を敷き、ジャッキアップをしたため、床が沈み込み№4は正確なデータが得られなかった。 |

№3のジャッキアップ反力は直接土台よりとるためベイマツのパッキン材を土台の上にセットし、加力したが、柱の変位を計測する対象を床の畳レベルとしたため、ジャッキアップの加力により柱が持ち上がると同時に畳も若干持ち上がって正確なデータが得られたとはいえない。 (このような場合は、床仕上げ面を取り除きG.L.からの計測対象とすることが大事である) |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

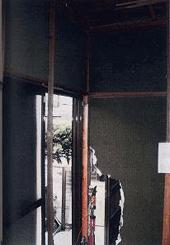

写真25 №5測点 |

写真26 №5測点 |

||||||||||||

| №5も№4と同様に直接床より反力をとるように敷居の上にジャッキを置き、加力する事とした。 ここは、廊下と居室との界壁で開口部の端部の柱であり、直交壁はないが、垂れ壁があり、垂れ壁の曲げ剛性もカウンターウエイトとして計測されると思われる。 |

敷居に直接ジャッキ反力の座金を置き、ジャッキをセットして計測することとした。 (このように床からのジャッキアップが思わぬ事態を発生させることとなった。) |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 写真27 №5測点 | 写真28 「№5測点」 | ||||||||||||

| №5測点のジャッキを徐々に加力していくと、耐力は上がっているが、変位量が各測点においてほとんど発生していない状況となった。 | ジャッキの加力を4トン程度加えたところで現状を見ると敷居が陥没し、計測不能状況となっていた。 (このようなことのないように既設建物のジャッキアップによる反力は、基礎の上よりとるべきであると痛感した) |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 写真29 №6測点 | 写真30 №6測点 | ||||||||||||

| №6測点はまずはモルタルが取り付いたままのジャッキアップとした。№6の測点形態は内壁の直交壁があり、その一部をカットし、土台にジャッキを取り付け加力するもので、外壁のラスモルタルの効果と内壁の面材による直交壁の効果が顕著に現れ、変位量は少ないが、大きな耐力が計測された。 | 計測対象柱の浮き上がり量が10mmを超えたあたりで、土台に取り付く外部モルタルに水平方向にクラックが発生した。 | ||||||||||||

| ●<たはら・まさる> 「木構造建築研究所 田原」主宰 http://www4.kcn.ne.jp/~taharakn |

|||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||