|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

*第9回 「新しい水平構面をつくる・その5」はこちらへ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ●試験体(3) 杉(吉野産)厚板 せん断抵抗ダボ仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 試験結果/7月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

{ }内は引きの時の数値を示す |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 試験状況(杉「吉野産」厚板 せん断抵抗ダボ仕様) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

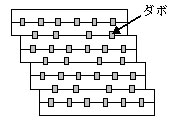

| 写真1 実験前全体状況 試験体は写真の通り、ダボが4個の配置と6個の配置と交互に設置した。 そこでダボが4個の配置と6個の配置では、どの程度ダボのめり込みに差が出るかを実験することとした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 写真2 実験前全体状況 試験体は1週間前に製作したものであるが、試験当日の状況は乾燥により材が収縮し、厚板間の隙間が見られた。 |

写真3 脚部浮き上がり状況(1/50rad時) 壁体の剛体回転により、脚部が13mmほど浮き上がっているのがわかる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 写真4 ホールダウン金物曲げ降伏状況 (1/50rad時) 変位が0になってもホールダウン金物が降伏したため、ナットとホールダウン金物の間に隙間が見られた。 |

写真5 せん断抵抗ダボめり込み状況 (1/30rad時) ダボの数量が一列4個のところと一列6個のところでは、めり込みの状態が違い、4個配置の方が大きなめり込みを生じていた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 写真6 せん断抵抗ダボめり込み状況 (1/30rad時) 裏から見た状況。 |

写真7 せん断抵抗ダボめり込み状況 (1/18rad{max}時) 4個配置のダボのめり込みと、杉板のめり込みの詳細状況で、ダボの堅木が板にめり込んでいるのがわかる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 写真8 最大ストローク時の全体変形状況(1/18rad{max}時) 2枚ごとに杉厚板が大きくずれているのがわかる。 ずれている所のダボの数量は一列に4個のダボが設置されている箇所である。(上図参照) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ●試験体(1) 桧(吉野産)厚板 せん断抵抗ダボ仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 試験結果(その3)/7月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

{ }内は引きの時の数値を示す |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 試験状況(桧厚板 せん断抵抗ダボ仕様 その3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 写真9 実験前全体状況 桧厚板 せん断抵抗ダボ仕様の3度目の実験である。今回の実験においては振れ止めを強化し実験に望むこととした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 写真10 せん断抵抗ダボ 打直し状況 ダボがゆるんでいる箇所を確認し、 ゆるんでいる箇所にはきつめのダボを新たに設置した。 |

写真11 ホールダウン金物の曲げ降伏状況 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

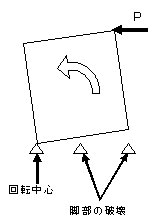

| 写真12 桧厚板浮き上がり状況(1/100rad時) 同上によるHD金物の降伏による伸びで、桧厚板の脚部のみが浮き上がった。しかし、上部の板にはズレ及び浮き上がり等は見られなかった。 |

写真13 全体変形状況(1/50rad時) 桧厚板がずれないで1枚の盤として剛体回転し、脚部のみがホールダウン金物の伸びに対応して浮き上がった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 写真14 ホールダウン金物破断状況(試験中止時) 55KN程度の加力で、ホールダウン金物がM12ボルトの欠損穴のところで破断してしまい、3度目の実験も中止となった。 このような耐力の大きな試験体を実験する場合は、ホールダウン金物を上回る耐力の接合金物が必要であるといえる。 |

写真15 ホールダウン金物の破断直後の全体変形 (試験中止時) 柱脚部の破壊以外は大きな破壊は見受けられず、上部を見る限り、板同士のズレがほとんど見られないことがわかる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 写真16 中間部分の梁仕口抜け出し状況(試験中止時) 上の写真のように剛体回転の挙動で、回転中心となる端部は破壊が見受けられないが、上図のように中間部の仕口接合部も破壊した。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ●<たはら・まさる> 「木構造建築研究所 田原」主宰 http://www4.kcn.ne.jp/~taharakn |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||