|

|

|

||||||||||||||

*第16回 「わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 1」はこちらへ |

||||||||||||||

| *第20回 「わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 5」はこちらへ | ||||||||||||||

| *第21回 「わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 6」はこちらへ | ||||||||||||||

| 第3章 構造要素の荷重変形性能 | ||||||||||||||

| 1.鉛直構面 | ||||||||||||||

| ■1-7 耐力要素が連続することによる効果 のつづき | ||||||||||||||

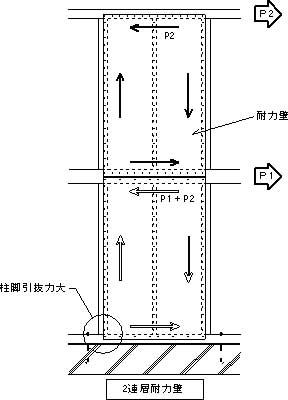

| ■1-7-4 2連続層耐力壁 | ||||||||||||||

| 連層になると引抜力が合算されるため下階側の柱脚引抜き力/圧縮力が増大します。(Fig.3-21) | ||||||||||||||

| 実際には建物の重量による押さえ込み効果や連続梁の効果が生じるので、引抜力は倍にはなりません。 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| Fig.3-21 連層耐力壁 | ||||||||||||||

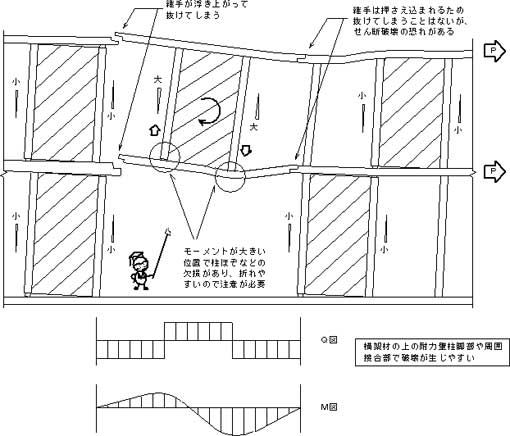

| ■1-7-5 梁上にある耐力壁 | ||||||||||||||

| 梁に曲げが生じ、変位が大きくなります。これにより、耐力壁の見かけの剛性が小さくなってしまいます。モーメントが大きい位置に柱や直交する梁の断面欠損があるので、その部分で梁が折れやすくなります。(Fig.3-23,24) また、梁仕口の形状によっては、仕口が外れてしまうことも考えられます。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| Fig.3-23 梁上耐力壁 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| Fig.3-24 継手 | ||||||||||||||

| ■1-7-6 カウンターウエイト | ||||||||||||||

| カウンターウエイトの効果 | ||||||||||||||

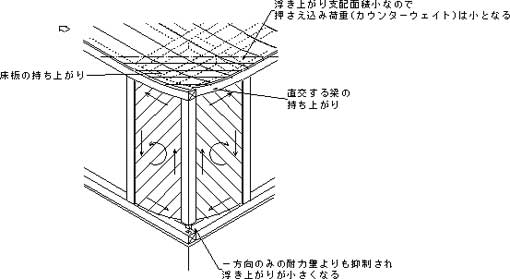

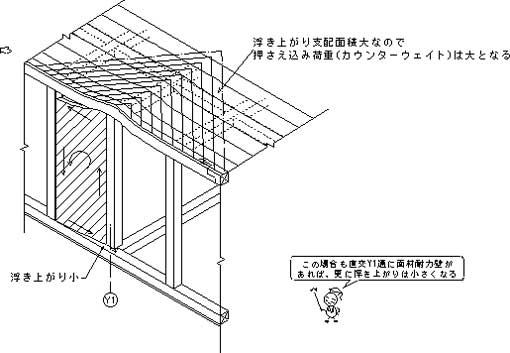

| 壁体に浮き上がりが生じようとしたとき、(Fig.3-25,3-26)に示すように、梁・桁・床の影響で、柱頭に作用する上階の重量はゾーンニングで考えるよりも多くの場合大きくなります。この効果によって、耐力壁の浮き上がりが抑制され、柱脚部の破壊が生じないことで耐力の増加する場合があります。 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| Fig.3-25 カウンターウエイト効果 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| Fig.3-25a 直交壁の効果 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| Fig.3-26 カウンターウエイト効果2 | ||||||||||||||

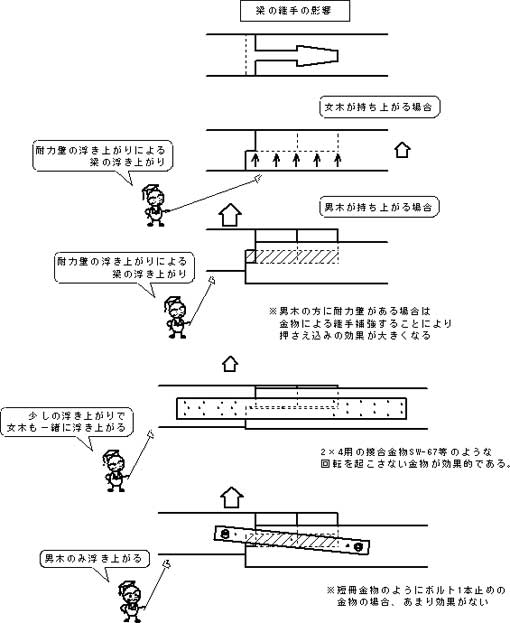

| 柱の継手の影響 | ||||||||||||||

| 男木と女木がある継手で男木のほうから持ち上がる場合、男木が上にはずれて持ち上がってしまう場合があります。この場合はそこから先に力が伝達されないのでカウンターウエイトが減少します。 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| Fig.3-27 継手の影響 | ||||||||||||||

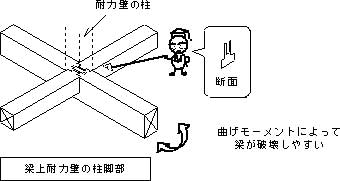

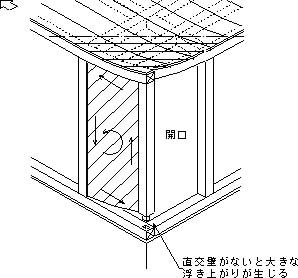

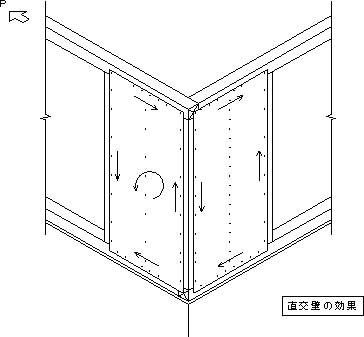

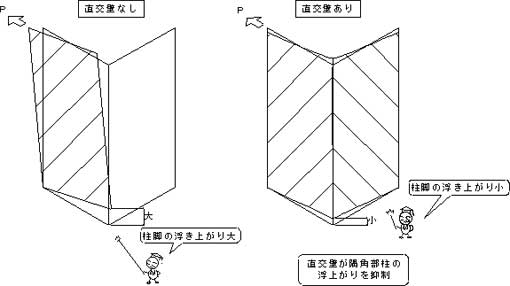

| ■1-7-7 直交壁の効果 | ||||||||||||||

| 隅角部柱の浮き上がり抑制 | ||||||||||||||

| 通常、隣接する耐力要素による浮き上がりの抑制効果(→第3章 ■1-7-2 浮き上がり)が無い場合、転倒モーメントによる浮き上がりが生じます。 しかし、耐力壁に直交して別の耐力壁が取り付いていた場合、浮き上がりが生じようとする時、直交する耐力壁が引きずられて持ち上げられようとするのに抵抗するので、浮き上がりが抑制され耐力が増加します。(Fig.3-28, 3-29) |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| Fig.3-28 直交壁の効果 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| Fig.3-29 直交壁の作用 | ||||||||||||||

| つづく | ||||||||||||||

| ●<たはら・まさる> 「木構造建築研究所 田原」主宰 http://www4.kcn.ne.jp/~taharakn |

||||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||