|

|

|

||||||||||||||||

*第9回 「新しい水平構面をつくる・その5」はこちらへ |

||||||||||||||||

*第10回 「新しい水平構面をつくる・その6」はこちらへ |

||||||||||||||||

*第11回 「新しい水平構面をつくる・その7」はこちらへ |

||||||||||||||||

| 実用化例 | ||||||||||||||||

| ●山田池公園(枚方市) 屋根構面パーツ試験施工 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| (写真1)桧厚板のダボ施工状況 | ||||||||||||||||

| 屋根構面を構成する桧厚板のズレ止めとして、堅木のダボを利用した新しい水平構面を、山田池公園のテラス棟の屋根構面に採用し、施工の方法等の検討を行なった結果、少し手間はかかるが、この方法を採用することとした。 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| (写真2)ダボ設置状況 | ||||||||||||||||

| せん断抵抗ダボの間隔は300mmで設置し、ダボ穴よりダボの大きさを少し大きくし、叩いて打ちこんだ結果、大きな1枚のパネルような性能を引き出すことが出来た。 | ||||||||||||||||

| ●山田池公園(枚方市) テラス棟完成後 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| (写真3)完成後の全体状況 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| (図−1) | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| (図−2) | ||||||||||||||||

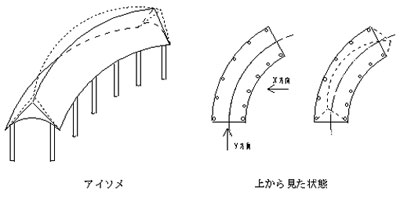

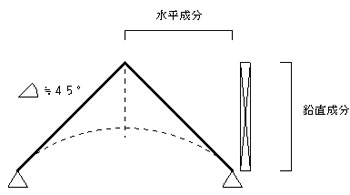

| 屋根構面がX方向またはY方向のどちらの水平力を受けたときでも、屋根構面の剛性が高くなければ上図のように屋根がねじれようとするので(図−1)、変形を防ぐためには屋根構面を何らかの方法で固める必要がある。 そこで厚板にせん断抵抗ダボを設置し、板と板がズレようとする力を拘束することで、パネル化となり屋根構面で剛性を確保できる。 さらに屋根構面の剛性を高めることで、鉛直構面成分のせん断抵抗が発揮され、パネル化した屋根構面が梁としての効果を発揮し(図−2)、母屋材の断面性能が小さくすみ、国産材を利用した桧や杉の板材を構造材として使用する上で、非常に有効なシステムといえる。(図−2) |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

| (写真4)内部より上を見上げた状況 | (図−3) | |||||||||||||||

| 内部からはせん断抵抗ダボが見えない様に設置されているため、内部から見るときれいに仕上がっている。(図−3) | ||||||||||||||||

| (2)米松(ドライビーム) 合板転ばし根太仕様+火打ち | ||||||||||||||||

| 合板転ばし根太+火打ち仕様においては、合板の回転に伴い、転ばし根太が回転するに従って、釘が根太へめり込むことにより、釘が根太を割り裂いていき、安定した挙動ではあるが、床板材と梁材との一体性があまり無いので剛性は他の仕様に比べて低くなっている。 また、火打ちの効果によりある程度の剛性が確保されたが、圧縮火打ちの座屈や、引張ボルトの引き抜き現象により、急激な耐力の低下が予想されるので、脆性的な破壊につながる可能性もある。 実験から得られた結果は、だいたい品確法の床倍率は確保されて、精度よく(隙間なくきちんと)施工すれば、品確法の表の値以上となることが確かめられた。 |

||||||||||||||||

| (3)杉(吉野産)厚板 せん断抵抗ダボ仕様 | ||||||||||||||||

| ダボの数量が一列に4個の箇所と一列に6個の箇所では、床構面の変形に伴い、ダボの厚板へのめり込みに大きな変化が見られた。 試験体に加力した際に板がズレようとする力が発生し、そのズレようとする力に抵抗するために、ダボがめり込むことにより変形を吸収していくため、ダボの設置数量により抵抗力も増減するということがいえる。 つまり、ダボ設置が4個の箇所は、6個設置箇所と比べて1.5倍のせん断力を受けていることとなり、木材の木と木を組み合わせて耐力を向上させる決め手は、接点数を多くする事が必要であるといえる。 これは、昔の大工が言う「総持ち」の概念であるといえる。 また、今回の実験で高知産材より、ほんの少し耐力的に少なかったのは、含水率が非常に高かったためのものであり、これが十分に乾燥していたならば、年輪の詰まり具合といい、今回の値以上の性能が出ることは間違いないといえる。 実験から得られた床倍率は4倍程度あり、品確法の最高倍率である3.0倍以上あるので、実用化できると思われる。 |

||||||||||||||||

| (4)米松(ドライビーム) 合板直張り(落とし込み根太)仕様 | ||||||||||||||||

| 合板直張り仕様では、合板のズレや釘のめり込み・釘の引き抜けにより、エネルギーが吸収されるため、非常に粘りのある破壊性状であった。 合板のずれが50mm程になっても、両端の梁材が曲げ変形を起こしていたが、大きく破壊した箇所はなく、釘がズルズル抜けながら粘りのある破壊であった。 実験から得られた結果は、大体品確法の床倍率は確保されて、精度よく(隙間なくきちんと)施工すれば、品確法の表の値以上となることが確かめられた。 |

||||||||||||||||

| (5)杉(高知県嶺北産)厚板 せん断抵抗ダボ仕様 | ||||||||||||||||

| 杉材として含水率が高い材料(吉野産)と低い材料(高知産)の比較により、よく乾燥している材のほうが1割〜2割程度の高い強度が得られた。 これは、材がよく乾燥していることにより、めり込み等に対する強度が上がることにより、床構面としての耐力が上昇したものと思われる。 また、厚板や梁材の年輪は特別に詰まっていたわけではなく、やはり吉野の杉に比べると少し荒い年輪となっていたが、結果としては少し高い耐力が得られた。 これは、地域による性能の良し悪し以前に、材の乾燥による性能の差が、多少ではあるが出てくることがわかり、木材を構造材等に使用する場合、乾燥が重要であるといえる事例だということが言える。 実験から得られた床倍率は4倍程度あり、品確法の最高倍率である3.0倍以上あるので、実用化できると思われる。 無名とも言える「京都府南丹市美山町」の奥の福井県との府境にある、杉(ともいきの杉)で、各種の構造実験を繰り返した所、素晴らしい性能が確認された。 この様に、建築構造技術者が杉を構造的に理解し工夫をすれば「かなりの可能性」が広がるものと思われる。 |

||||||||||||||||

| これで木構造建築研究所田原が過去に行った杉を利用した新しい水平構面の実務的実験結果の説明を終了いたします。 次回は、京都府美山町の杉(樹齢30年から80年)の性能把握実験の連載を致し ます。 |

||||||||||||||||

| ●<たはら・まさる> 「木構造建築研究所 田原」主宰 http://www4.kcn.ne.jp/~taharakn |

||||||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||