|

|

|

||||||||||||||||

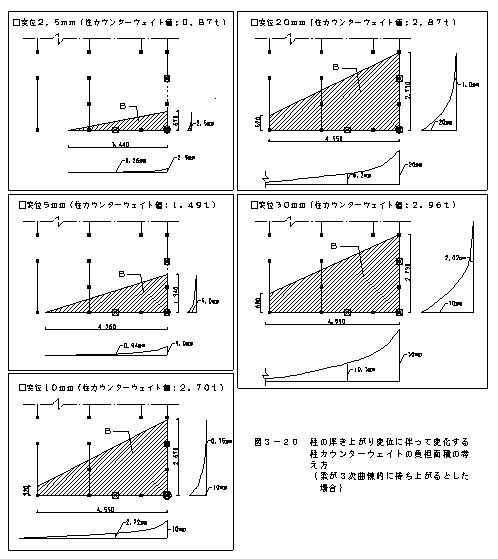

����33�� �m�l�v�Z�@�̒��́w�k�x�̌����ƂȂ������J�E���^�[�E�F�C�g���؎��� �O�� 1 |

||||||||||||||||

����34�� �m�l�v�Z�@�̒��́w�k�x�̌����ƂȂ������J�E���^�[�E�F�C�g���؎��� �O�҂Q |

||||||||||||||||

����35�� �m�l�v�Z�@�̒��́w�k�x�̌����ƂȂ������J�E���^�[�E�F�C�g���؎��� �O�҂R |

||||||||||||||||

| ����36�� �m�l�v�Z�@�̒��́w�k�x�̌����ƂȂ������J�E���^�[�E�F�C�g���؎��� �O�҂S | ||||||||||||||||

����37�� �m�l�v�Z�@�̒��́w�k�x�̌����ƂȂ������J�E���^�[�E�F�C�g���؎��� �O�҂T |

||||||||||||||||

|

����38�� �m�l�v�Z�@�̒��́w�k�x�̌����ƂȂ������J�E���^�[�E�F�C�g���؎��� �O�҂U

|

||||||||||||||||

|

����39�� �m�l�v�Z�@�̒��́w�k�x�̌����ƂȂ������J�E���^�[�E�F�C�g���؎��� �O�҂V

|

||||||||||||||||

| �R�D�������� | ||||||||||||||||

| 3�|2�D���J�E���^�[�E�F�C�g�̕��S�ʐς̃��f���� | ||||||||||||||||

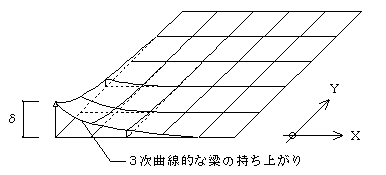

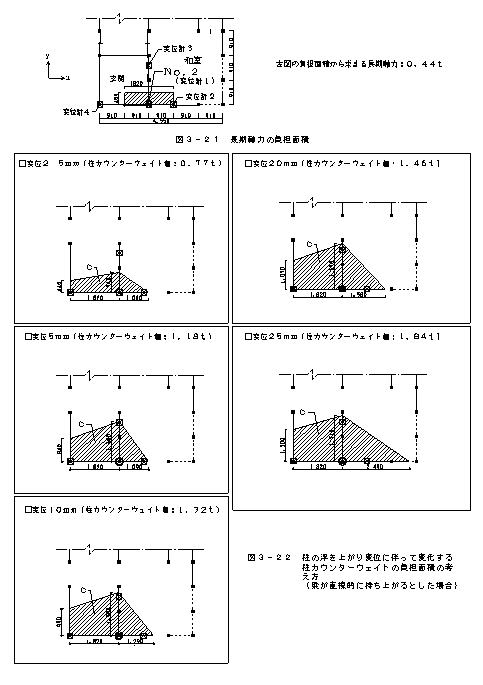

| �������オ��ɂ����y�я��̎����オ��́A�������ʂ���ȉ��̂悤�ȏ����������B | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| ���p���ɂ�����e����Ԃł̕����オ��\�z�} | ||||||||||||||||

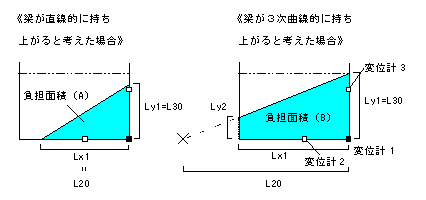

| �E���̕����オ��A���Ȃ킿�A���������グ�悤�Ƃ���͂����̋Ȃ������ɔ�ׂĂ܂��������̂ŁA���������I�ȕψʂ������ƍl������B | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| ���p���ɂ����ďI�Ǐ�Ԃł̕����オ��\�z�} | ||||||||||||||||

| �E�I�Ǐ�ԂƂȂ�ƁA���̕����オ�肪�傫���Ȃ�A���̋Ȃ����������ΓI�ɏ������Ȃ�̂ŁA�R���Ȑ��I�ȕψʂ������ƍl������B | ||||||||||||||||

| ���̕����オ��ɂ��A���̎����オ���Ă��镔���ɍ�p����d�����̒������������ޗ͂ƂȂ�ƍl������B | ||||||||||||||||

| �����ł͂��̎�����蓾��ꂽ�f�[�^����A���L�̂悤�ɗ��̎����オ�蒷���y�т��̒�������A���ʂƂ��Ă̒��J�E���^�[�E�F�C�g�̕��S�ʐς̃��f�������Ă���B | ||||||||||||||||

| �ȉ��A���p������ΏۂɃ��f�������s���B | ||||||||||||||||

| �E���̎����オ�蒷�� | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

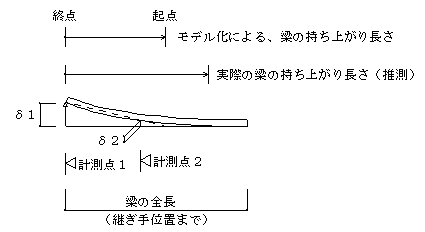

| ���̎����オ�蒷���̃��f���� | ||||||||||||||||

| (1)�W���b�L�A�b�v���������v���_�P�Ƃ��A���̎����オ��̏I�_�Ƃ���B | ||||||||||||||||

| ���̎����オ��N�_�͌v���_�P�ł̕ψ�δ�P�Ǝ����オ����Ɏ��t�����v���_�Q�ł̕ψ�δ�Q���Ȃ��ʼn����������_�Ƃ���B | ||||||||||||||||

| ���̕����オ��ψ�δ�P�y��δ�Q���傫���Ȃ�Ȃ�قǁA�N�_���L�тė��̎����オ�镔���������Ȃ�B | ||||||||||||||||

| �������A���̑S���i���̌p����ʒu�܂Łj���ő�l�ƂȂ�B | ||||||||||||||||

| ��δ�P���Q�D�T�`�T�o���x�̒e���͈͓��̕ψʂŗL��Η��̎����オ��͒����I�Ȃ��̂ł���Ƃ��āA���̎����オ��N�_��δ�P��δ�Q�̒����ʼn��������_�Ƃ���B | ||||||||||||||||

| ��δ�P���P�O�o�ȏ�̒e���͈͂��A�I�Ǐ�Ԃɋߕt���ɂ�ė��̎����オ��N�_�͕Ў������̂���Ȑ��̂悤�ɂR���Ȑ��I�Ɏ����オ��Ƃ��āA���̕����オ��N�_�͌v���_�P�ƌv���_�Q�̂Q�_�ԋ�����δ�P��δ�Q���狁�܂�R���Ȑ��̌��_�Ƃ���B | ||||||||||||||||

| �E���S�ʐ� | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

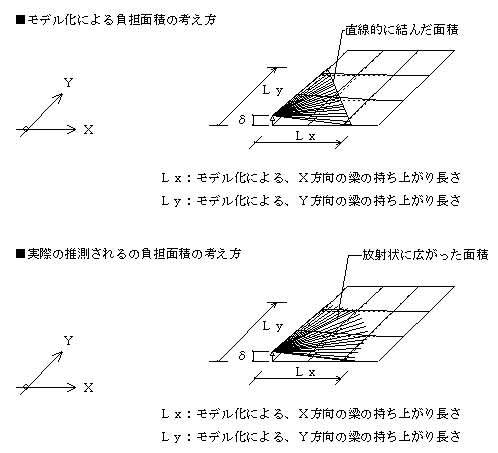

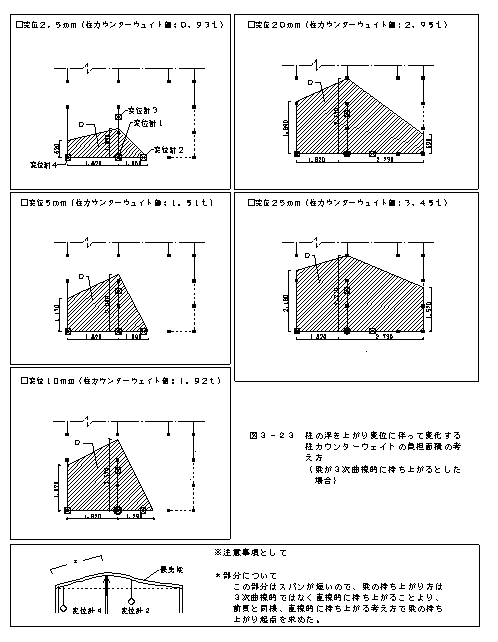

| ���J�E���^�[�E�F�C�g�̕��S�ʐς̃��f���� | ||||||||||||||||

| (2)�����オ���������N�_�ɂw�A�x�������̗��̎����オ�������������ˏ�ɍL�������͈͂����S�ʐςƍl�����邪�A���f�����ɍۂ��Ă͂���Ɋȗ������A�e�����̋N�_�����R�p�`�̖ʐςS�ʐςƂ����B | ||||||||||||||||

| �������ł͋����̎����オ��ɑ��āA���̎����オ�蒷�������f�������A����ɕ��S�ʐςɂ��Ẵ��f�������s�����B | ||||||||||||||||

| �����E�������ɂ��Ă͂��̍l������p���A�����ɂ��Ă͎����グ�����Ɏ��t���R�����̗��ɂ��ė��̎����オ��N�_�����߁A�R�_�����ʐςS�ʐςƍl����B | ||||||||||||||||

| ���l�ɓ������ɂ��Ă͎����グ�����Ɏ��t���S�����̗��ɂ��ė��̎����オ��N�_�����߁A�S�_�����ʐςS�ʐςƍl����B | ||||||||||||||||

| �ȉ������̕ψʂ�p���āA��L�̃��f�����ɂ�蓾��ꂽ�e���̕��S�ʐς̌��ʂ������ɓY�t����B | ||||||||||||||||

| 3�|3�D ���J�E���^�[�E�F�C�g�̕��S�ʐώZ�o�@ | ||||||||||||||||

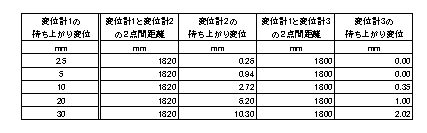

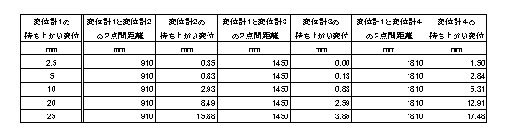

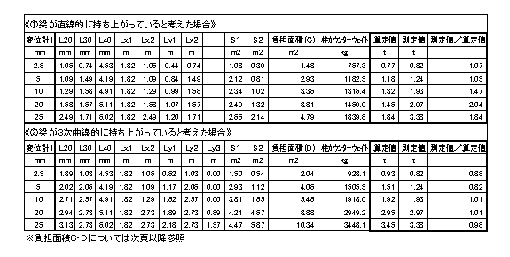

| �ǂȂ��̏ꍇ�̕ψʌv�P�C�ψʌv�Q�C�ψʌv�R�C�ψʌv�S�̕ψʂ̑��茋�ʂ�p���āA�R�D�Q�̒��J�E���^�[�E�F�C�g�̕��S�ʐς̃��f�����̍l�������瑪��ԍ�No.�P�CNo.�Q�CNo.�X�̒��J�E���^�[�E�F�C�g�̕��S�ʐς����߁A���S�ʐςɊ܂܂�鏰��ǂȂǂ̏d�ʂ��狁�߂����J�E���^�[�E�F�C�g�̎Z��l�Ƒ���l�Ƃ̔�r���s���B | ||||||||||||||||

| ���S�ʐςɂ��Ă͈ȉ��̂Q�ʂ�����̎����オ��N�_�����߁A�N�_�����ʐςƂ��ĎZ�肵�Ă���B | ||||||||||||||||

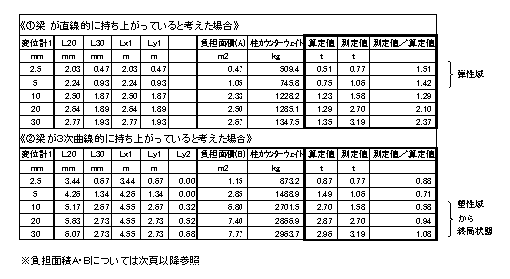

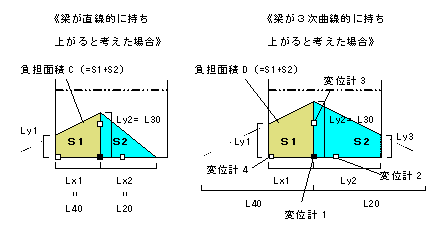

| �P�D���������I�Ɏ����オ��ƍl�����ꍇ | ||||||||||||||||

| �Q�D�����R���Ȑ��I�Ɏ����オ��ƍl�����ꍇ | ||||||||||||||||

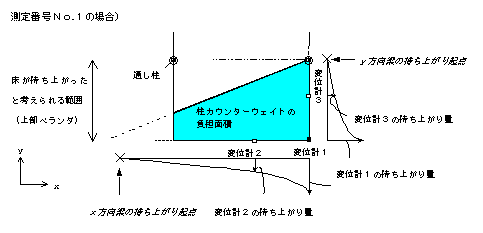

| (1)�x�����_�������̒��Ɏ��t��������ԍ�No.�P�CNo.�Q�� ���J�E���^�[�E�F�C�g�̕��S�ʐς̍l���� | ||||||||||||||||

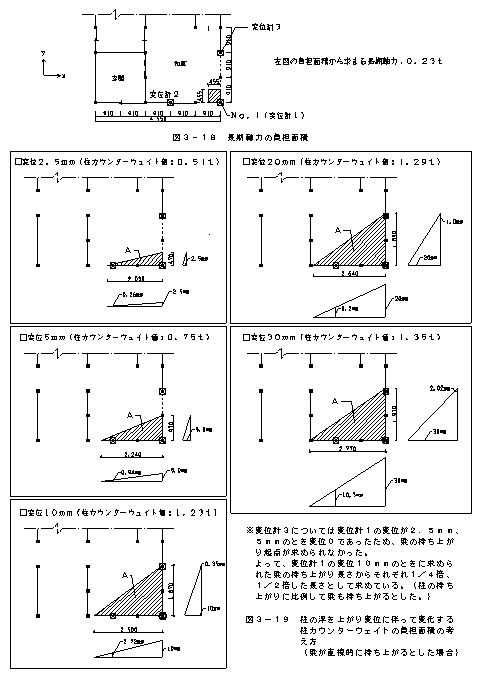

| ���J�E���^�[�E�F�C�g�̕��S�ʐς̎Z��ɂ����āANo.�P�CNo.�Q�ł́A���������オ��̂͗��̌p��ʒu�܂ł̒����Ƃ������ƂƁA�x�����_�����̃R���N���[�g������̂ƂȂ��Ď����オ�邱�Ƃ��l�����āA���̎����オ��N�_���x�����_���ʐς̈�ӂ��������Ȃ����ꍇ�ɂ͉��}�̂悤�ɍl�����B | ||||||||||||||||

| ���J�E���^�[�E�F�C�g�Ƃ��čl���ł��镉�S�ʐς̓x�����_���ʐϑS�̂܂łŁA�x�����_���ʐϓ��Ɋ܂܂�鏰��ǂȂǂ̏d�ʂ�A�ǂ̋Ȃ������Ȃǂ����J�E���^�[�E�F�C�g�ƂȂ�ƍl�����B | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| �x�����_�������̒��J�E���^�[�E�F�C�g�̕��S�ʐς̍l���� | ||||||||||||||||

| ������ԍ�No.1�̑���l�ƕ��S�ʐς��狁�߂����J�E���^�[�E�F�C�g�ɂ��Ă̔�r | ||||||||||||||||

| ���J�E���^�[�E�F�C�g�̕��S�ʐςɂ��Ă͎��y�[�W�Q�ƁB | ||||||||||||||||

| ���L�ɎZ��l�Ƒ���l�̔�r�f�[�^�������B | ||||||||||||||||

| �����L�̕\�̋L���ɂ��� | ||||||||||||||||

| L20�AL30�͕ψʌv2�i���������j�܂��͕ψʌv3(��������)�����t�������̎����オ��N�_�ƕψʌv1�̑���ʒu�Ƃ̋����B | ||||||||||||||||

| Lx1�ALy1�ALy2�͕��S�ʐς̈�ӂ������B | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| ����ԍ��m��.�P�̒��J�E���^�[�E�F�C�g�Z��l�Ƒ���l�̔�r | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| �s����ԍ�No.1�i�����̏ꍇ�j�̒��J�E���^�[�E�F�C�g�̕��S�ʐς̈ڂ�ς��(1)�t | ||||||||||||||||

| �|�����I�ɗ��������オ��ƍl�����ꍇ�| | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| �s����ԍ�No.1�i�����̏ꍇ�j�̒��J�E���^�[�E�F�C�g�̕��S�ʐς̈ڂ�ς��(2)�t | ||||||||||||||||

| �|�R���Ȑ��I�ɗ��������オ��ƍl�����ꍇ�| | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| ������ԍ�No.2�̑���l�ƕ��S�ʐς��狁�߂����J�E���^�[�E�F�C�g�ɂ��Ă̔�r | ||||||||||||||||

| ���J�E���^�[�E�F�C�g�̕��S�ʐςɂ��Ă͎��y�[�W�Q�ƁB | ||||||||||||||||

| ���L�ɎZ��l�Ƒ���l�̔�r�f�[�^�������B | ||||||||||||||||

| �����L�̕\�̋L���ɂ��� | ||||||||||||||||

| �k20�A�k40�A�k30�͕ψʌv�Q�E�ψʌv�S�ix�������j�܂��͕ψʌv�R(y������)�����t�������̎����オ��N�_�ƕψʌv�P�̑���ʒu�Ƃ��������B | ||||||||||||||||

| Lx1�ALx2�ALy1�ALy2�͕��S�ʐς̈�ӂ������B | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| ����ԍ��m��.�Q�̒��J�E���^�[�E�F�C�g�Z��l�Ƒ���l�̔�r | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| �s����ԍ�No.2�i�����̏ꍇ�j�̒��J�E���^�[�E�F�C�g�̕��S�ʐς̈ڂ�ς��(1)�t | ||||||||||||||||

| �|�����I�ɗ��������オ��ƍl�����ꍇ�| | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| �s����ԍ�No.2�i�����̏ꍇ�j�̒��J�E���^�[�E�F�C�g�̕��S�ʐς̈ڂ�ς��(2)�t | ||||||||||||||||

| �|�R���Ȑ��I�ɗ��������オ��ƍl�����ꍇ�| | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| �������͂�E�܂��遄 �u�؍\�����z������ �c���v��Ɂ@HP: http://www4.kcn.ne.jp/~taharakn ���H�Ƒ�w��w�@ ���z�w�� �q������ |

||||||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||