|

|

|

|||||||||||||||||||

*第16回 「わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 1」はこちらへ |

|||||||||||||||||||

| *第20回 「わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 5」はこちらへ | |||||||||||||||||||

| *第21回 「わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 6」はこちらへ | |||||||||||||||||||

| 第3章 構造要素の荷重変形性能 | |||||||||||||||||||

| 2.床・屋根(水平構面) | |||||||||||||||||||

| ■2-1 水平構面の要素 | |||||||||||||||||||

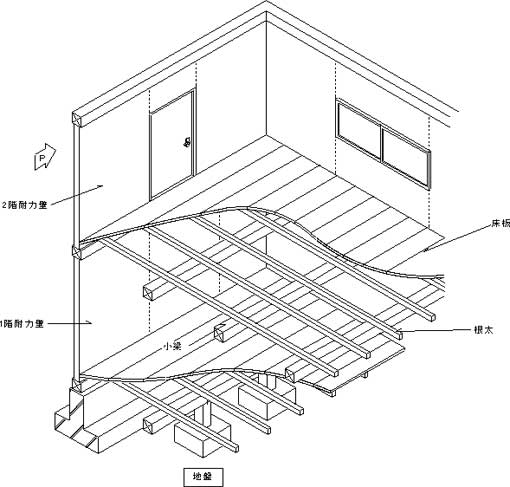

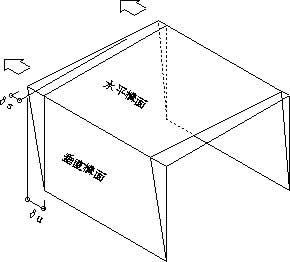

| 水平構面は一般的な軸組工法の場合、梁(母屋・棟木)、根太(垂木)、床板(野地板)によって構成されます。 | |||||||||||||||||||

| 水平構面の剛さは、部材の種類や接合方法等によって大きく変わってきます。具体的な例をあげると床板の種類や形状、根太の仕様、火打ち梁の有無などです。更に、耐力や変形の大きさは、これらの条件だけでなく、水平構面の面積や形状によって変わってきます。以下に個々の要素の荷重変形性能とその特性を説明します。 | |||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| Fig.3-30 水平構面 | |||||||||||||||||||

| ■2-1-1 根太仕様 | |||||||||||||||||||

| 根太の仕様は大体次のように大別されます。 | |||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

※根太45×105、床板 合板910×1820 t=12の場合 |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

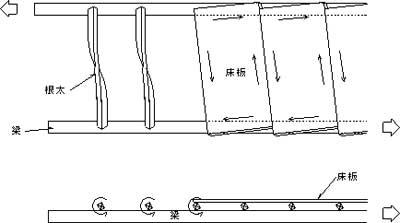

| ■2-1-2 転ばし根太、垂木への力の作用 | |||||||||||||||||||

| 水平構面の中をせん断力が伝わるとき、個々の部材単位での力のやり取りは次のようになります。 力は梁→根太→面材(床板)→根太→梁の経路によって伝わります。このとき、面材の水平構面からの偏心によって根太にねじりモーメントが生じます。 このモーメントによって、根太の転倒・ねじれが生じます。よって、転ばし根太仕様の床組の変形を考えるときは、面材−根太間のずれ、根太−梁間のずれと根太の転倒(ねじれ)の3つを考えなければなりません。(Fig.3-34) |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| Fig.3-34 床組の変形 | |||||||||||||||||||

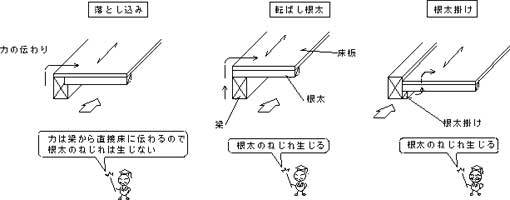

| 根太のねじれモーメントの大きさは、力が梁から面材に伝わるときに根太の中を通る距離によって決まってきます。 落とし込み等で面材を直接梁に打ち付けている場合は、梁から面材へ直接力が加わるので根太にねじれは生じません。逆に転ばし根太や、落とし込みでも根太掛けに根太を掛けている場合はモーメントが生じます。(Fig.3-35) |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| Fig.3-35 力の流れと根太のねじれ | |||||||||||||||||||

| ■2-1-3 床材仕様 | |||||||||||||||||||

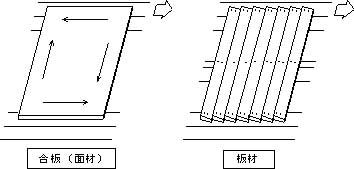

| 床材の仕様には面材と板材がありますが、その性能は大きく異なります。(Fig.3-36) 面材(合板):面材自身の性能は釘打ちによって性能が決まります。→第1章 4 面材 板材:面のようにせん断力を伝達できないので、接合部の回転で抵抗します。 |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| Fig.3-36 床材 | |||||||||||||||||||

| 例えば、幅90cmの合板と幅10cmの板にそれぞれ釘を2本打つとすると剛性は釘間隔の2乗に比例するので81倍、終局耐力は9倍になります。(変形量は異なる。) | |||||||||||||||||||

| ■2-1-4 火打ち梁 | |||||||||||||||||||

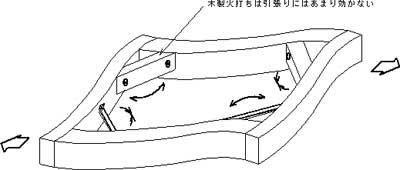

| 床以外に水平構面を固める要素として、梁組みの4隅を固める火打ち梁があります。火打ち梁水平構面の荷重-変形性能は、火打ち自身の剛性のほかに、火打ち間をつなぐ梁の曲げ(水平方向)の影響を加えたものです。(Fig.3-37) | |||||||||||||||||||

| 小壁+柱の耐力壁要素の場合と同じく、梁の火打ち間のスパンが長くなると梁の曲げが卓越し、変形が大きくなり、剛性が小さくなります。また、火打ちが梁を突き折ってしまう可能性もあります。 | |||||||||||||||||||

| また、一般によく用いられている火打ち梁には木製のものと鉄製のものがありますが、木の火打ちは引張られる方向に力がかかる場合にあまり抵抗できないようです。 | |||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| Fig.3-37 火打ち梁 | |||||||||||||||||||

| 2-2 水平構面の剛性 | |||||||||||||||||||

水平構面の構成を考えると |

|||||||||||||||||||

| 水平構面の剛性 =根太の接合部の剛性×根太転びの剛性×面材(釘)の剛性 +火打ち梁の剛性×梁の曲げの剛性 |

|||||||||||||||||||

という関係になります。 |

|||||||||||||||||||

なお、屋根の場合は根太を垂木に読み替えればおなじことです。 |

|||||||||||||||||||

| 2-3 剛床が成立するとみなせる条件 | |||||||||||||||||||

| 今まで、構造設計は剛床仮定で計算することが普通と説明してきましたが、剛床とみなせる床のかたさはどれほどなのでしょうか。 地震応答解析(建物の構造モデルデータに実際の地震動のデータを入力して、コンピュータで地震に対する建物の挙動をシュミレーションする方法)の結果、水平構面のせん断変形による各構面間の相対変位δsを、鉛直構面の降伏変位duで除した値 δs/duが0.2を越えた付近から、剛体仮定の場合とのずれが大きくなっていることがわかっています。 |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| Fig.3-38 建物の変位 | |||||||||||||||||||

| つまり水平構面が鉛直構面よりも十分に剛ければ剛床が成り立つということになります。 たとえば、鉛直構面が降伏した(塑性状態に入った)ときの変位(du)が30cmだとします。 |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| より、そのときの鉛直構面間をつなぐ水平構面の相対変位(δs)が6cmより小さければ、剛床とみなせることになります。 ここまで厳密に剛床仮定を判定すると、普通の木造住宅はほとんど剛床仮定が成立しません。しかし、地震等による被害で剛床仮定が成り立たない影響はそれほど大きくはないことがたしかめられています。 これは仕上材の協力効果や、鉛直構面の靭性の余裕が、床のやわらかさによる変形の影響を吸収しているためであると考えられています。このことから通常の設計では、水平構面の生じる力に対する相対的な剛性は、耐力壁と同程度としています。 |

|||||||||||||||||||

| つづく | |||||||||||||||||||

| ●<たはら・まさる> 「木構造建築研究所 田原」主宰 http://www4.kcn.ne.jp/~taharakn |

|||||||||||||||||||

Copyright(C)

2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |

|||