|

連載 |

|

| |

杉という木材の建築構造への技術利用/第26回 「わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 11」 |

文/写真 田原 賢 |

| |

「杉の可能性を引き出す」木造建築の構造を、実例をもとに紹介していきます |

| |

|

|

|

*第16回 「 わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 1 」は こちらへ |

| |

*第17回 「わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 2 」 はこちらへ |

| |

*第18回 「わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 3 」 はこちらへ |

| |

*第19回 「わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 4 」 はこちらへ |

| |

*第20回 「わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 5 」はこちらへ |

| |

*第21回 「わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 6 」はこちらへ |

| |

*第22回 「わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 7 」 はこちらへ |

| |

*第23回 「わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 8 」 はこちらへ |

| |

*第24回 「わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 9 」 はこちらへ |

| |

*第25回 「わかりやすい木造住宅の構造基礎知識 10」はこちらへ |

| |

|

| |

第3章 構造要素の荷重変形性能 |

| |

|

| |

3.基礎 |

| |

|

| |

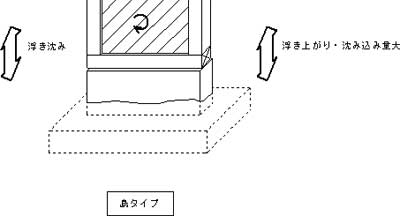

■3-1 島タイプの場合の力の流れ |

| |

転倒モーメントによる浮き上がりと沈み込みが生じます(Fig.3-39)。その結果、上部にある耐力壁にも回転が生じて見掛けの剛性が低下します。 |

| |

|

| |

|

| |

Fig.3-39 島型基礎 |

| |

|

| |

|

| |

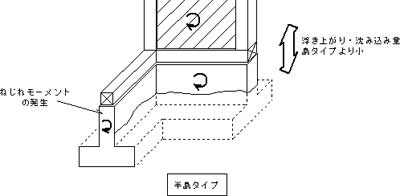

■3-2 半島タイプの場合の力の流れ |

| |

転倒モーメントによる沈み込みが生じます。直交する基礎にねじれモーメントが生じます(Fig.3-40)。 |

| |

島基礎と同様、上部にある耐力壁にも回転が生じて見掛けの剛性が低下します。また、直交基礎の2次的なねじれモーメントの影響が無視できない場合があります。 |

| |

|

| |

|

| |

Fig.3-40 半島型基礎 |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

第4章 構造形態による力の流れ |

| |

|

| |

本章では木造軸組建物特有の形態の具体例をあげてその構造的な考え方を説明します。建物の形態は建物全体の荷重-変形性能と密接な関わりがあり、建物の構造性能に大きな影響を与えます。 |

| |

|

| |

|

| |

1.屋根からの力の流れ |

| |

|

| |

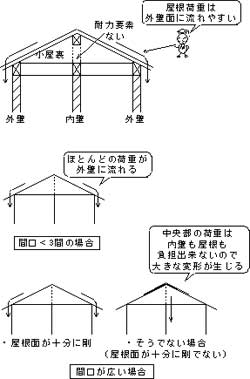

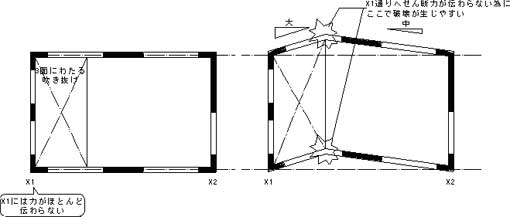

■1-1 2階間仕切り壁と小屋裏構面の剛性の違い |

| |

和小屋で小屋裏の補強がないか雲筋かい程度の場合、桁行き方向の間仕切り壁は小屋裏まで耐力壁が伸びていないので、屋根質量に生じる地震力は、内壁には小屋梁を伝ってわずかに流れるだけで、ほとんど外壁面に流れてしまいます。 |

| |

小屋梁等に継手があると、剛性の低下によって内壁への屋根の地震力の伝達はさらに減ってしまいます。(Fig.4-1) (→第3章 ■1-5 小屋裏構面) |

| |

|

| |

Fig.4-1 屋根からの力の流れ |

| |

|

| |

|

| |

■1-2 外壁と内壁との力の伝達の割合 |

| |

外壁と内壁との力の伝達の割合は本来、第2章 建物全体の荷重変形性能の項で説明したように、鉛直構面(外壁と内壁)と、水平構面(屋根面)の剛性と、屋根荷重の分布で決まってくるはずです。しかし、1-1のように小屋剛性が低いと、小屋構面で性能が決まってしまって、見かけ上、この原則が成り立たなくなります。(Fig.4-1) |

| |

例えば、間口が狭い切妻屋根の桁行き方向の地震力は、ほとんどが外壁に流れると考えられます。間口が広くなってくると、屋根面が十分に剛でなければ、屋根面に大きな変形が生じます。 |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

2.木造建物の吹き抜け構造 |

| |

|

| |

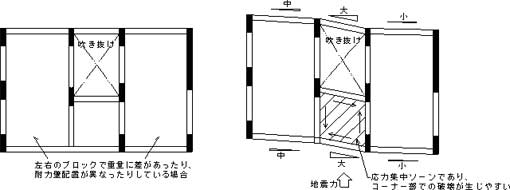

■2-1 吹き抜け構造の構造上の問題点 |

| |

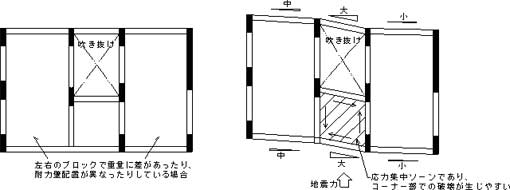

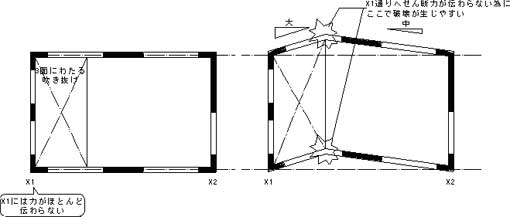

木造建物に吹き抜けが設けられた場合に生じる構造上の問題点を以下に挙げます。 |

| |

| ? |

剛床仮定で建物を計画している場合に、吹き抜けの残りの部分の床に力が集中します(Fig.4-2)。特に建物の全幅に吹き抜けを設ける場合、そこで力が伝達されなくなり、建物全体の剛床仮定が成立しなくなります(Fig.4-3)。 |

| ? |

鉛直構面の垂れ壁の場合と同じく、床面内の力の釣り合いから、吹き抜け周りの梁に引抜き力が生じます。 |

| ? |

剛性低下により変形が大きくなります。また、梁が変形に追従できない場合は折れてしまいます。 |

| |

|

|

| |

|

| |

Fig.4-2 吹き抜け |

| |

|

| |

Fig.4-3 吹き抜け2 |

| |

吹き抜けを計画する場合はこれらの問題が生じないよう、床面を流れる力が少なくなるように壁配置を工夫したり、力の生じる部分を補強するなどして対処します。 |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

3.オーバーハング |

| |

|

| |

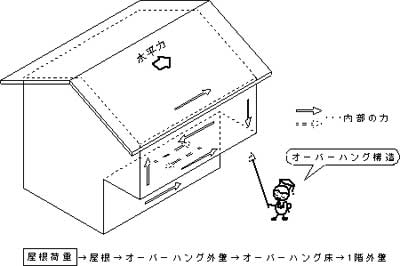

オーバーハング構造は乱暴に言えば持ち出しベランダに壁と屋根をつけたようなものです。鉛直方向の力は持ち出し梁で処理されます。一方、水平力の処理は複雑になります。(Fig.4-4) |

| |

|

| |

| |

|

|

|

|

|

(風荷重) |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

| (屋根荷重) |

→ |

屋根 |

→ |

オーバーハング部分外壁 |

→ |

オーバーハング部分床 |

→ |

1階外壁 |

→ |

地盤 |

|

| |

|

| |

|

| |

Fig.4-4 オーバーハング |

| |

|

| |

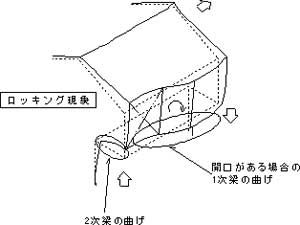

耐力壁の転倒モーメントによって、前面の壁に浮上り・沈み込みが生じると、それにより2次的・3次的に持ち出し部分にも変形が生じます。(ロッキング現象、Fig.4-5) |

| |

そのため、オーバーハングに耐力壁を設けることは慎重にならなければなりません。また、外壁の仕上によっては耐力壁ではなくても剛性が高くなり、力が集中するので、注意しなければなりません。 →第4章 1 屋根からの力の流れ |

| |

|

| |

Fig.4-5 ロッキング |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

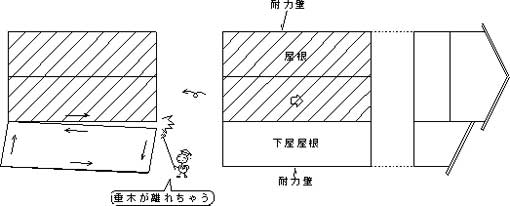

4.下屋(セットバック下屋) |

| |

|

| |

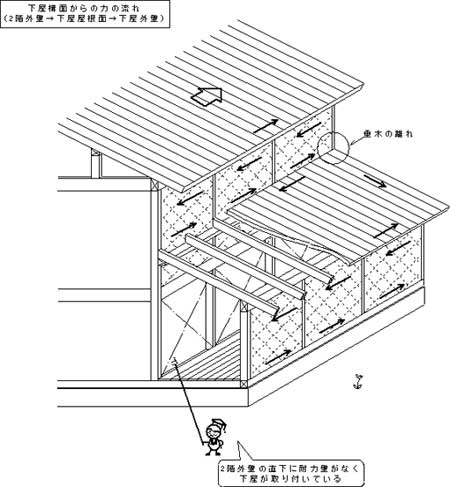

民家でよく見られる下屋付の2階建では、下屋部分の構造が建物の性能に大きな影響を与えます。 |

| |

この形式の建物ではしばしば、2階外壁の直下は全て開口となっている場合が見られます。耐力壁がない場合、水平力は2階床面と下屋屋根面を伝わって、内壁と下屋外壁へと流れます。 |

| |

|

| |

2階外壁→下屋屋根面→下屋外壁 |

| |

|

| |

→第2章 2 水平構面←→鉛直構面間の力の流れ |

| |

|

| |

Fig.4-6 下屋 |

| |

|

| |

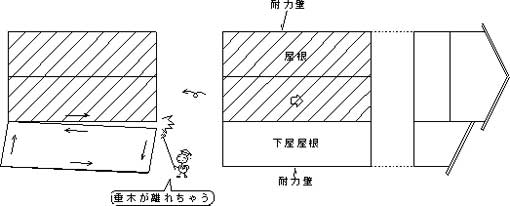

従って、下屋屋根面にも普通の水平構面と同様の力が作用し、面材や周囲の梁材に力が生じます。ここで問題となるのは、垂木と母屋の間の接合は垂木受を介していることが多く、十分な強度がないということです。 |

| |

場合によっては下屋軒桁と母屋のつなぎ梁が無い場合があり、回転による外周部の引抜き力を垂木自身が負担しなければならない場合があります (Fig.4-7)。 |

| |

この場合、通常の仕様では垂木の接合強度が全く足りず、建物の性能の著しい低下を招きます。 |

| |

|

| |

|

| |

Fig.4-7 下屋のねじれ |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

5.1階耐力壁下部に布基礎がない場合の力の流れ |

| |

|

| |

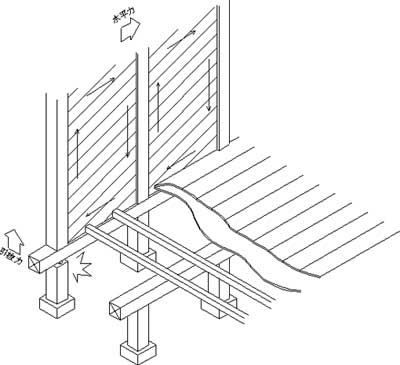

あまり一般的ではないですが、1階の耐力壁の下に基礎が無い場合を考えてみます。この場合、せん断力は1階床構面を伝わって周囲の基礎に力が伝達されます。しかし、転倒による浮き上がり力は処理できないので、束がすっぽ抜けてしまう可能性があります。 |

| |

|

| |

Fig.4-8 下部に基礎の無い耐力壁 |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

●<たはら・まさる> 「木構造建築研究所 田原」主宰 http://www4.kcn.ne.jp/~taharakn

|

| |

|